Dein neuer Kollege starrt auf den Bildschirm. Vor ihm: drei Handbücher, zwei Checklisten und ein 47-seitiges PDF mit dem Titel „Systemdokumentation_final_v3_neu.pdf". Er scrollt, er klickt, er versteht – nichts. Kennst du das? Diese stille Verzweiflung, wenn technische Abläufe erklärt werden müssen und am Ende trotzdem niemand weiß, was zu tun ist.

Komplexe Prozesse visuell zu vermitteln ist keine Raketenwissenschaft. Aber es braucht mehr als ein Word-Dokument mit Bulletpoints. Viel mehr.

Warum scheitern klassische Erklärungen bei technischen Abläufen?

Weil unser Gehirn nicht für Fließtext optimiert ist, wenn es um Handlungsabläufe geht. Stell dir vor, jemand erklärt dir telefonisch, wie du ein IKEA-Regal zusammenbaust – ohne Bilder. Genau so fühlt es sich an, wenn Mitarbeiter einen 12-stufigen technischen Prozess aus reinem Text lernen sollen.

Das Problem liegt tiefer: Technische Dokumentationen werden meist von Technikern für Techniker geschrieben. Logisch strukturiert, präzise formuliert – und für 80 % der Belegschaft unverständlich. Nicht weil die Leute dumm sind, sondern weil Kontext, visuelle Ankerpunkte und nachvollziehbare Beispiele fehlen.

Was Mitarbeiter wirklich brauchen? Eine Mischung aus „Sehen, wie's gemacht wird" und „Verstehen, warum es so gemacht wird". Genau hier kommen visuelle Formate ins Spiel.

Welche Formate eignen sich für technische Schulungen?

Nicht jedes Format passt zu jedem Ablauf. Ein Erklärfilm funktioniert anders als ein Screencast, und eine Infografik hat andere Stärken als ein interaktives Tutorial. Die Kunst liegt darin, das richtige Format zum richtigen Prozess zu matchen.

Erklärfilme sind ideal, wenn du konzeptionelles Verständnis aufbauen willst. Sie zeigen nicht nur wie, sondern auch warum etwas passiert. Perfekt für Onboarding-Situationen oder wenn neue Systeme eingeführt werden. Ein gutes Erklärvideo reduziert komplexe Zusammenhänge auf ihre Essenz, ohne zu vereinfachen.

Screencasts hingegen sind deine erste Wahl für Software-Schulungen. Jemand klickt sich live durch die Oberfläche, zeigt Menüs, erklärt Funktionen – Mitarbeiter können parallel am eigenen Rechner mitklicken. Direkter geht's nicht. Aber Vorsicht: Screencasts werden schnell langweilig, wenn sie zu lang oder zu detailliert werden. Unter 3 Minuten bleiben, sonst verlierst du die Aufmerksamkeit.

Infografiken funktionieren bei übersichtlichen Prozessen mit klarer Struktur. Denk an Flussdiagramme, Entscheidungsbäume oder sequenzielle Abläufe mit 5-8 Schritten. Sie sind schnell erfassbar und eignen sich als Spickzettel fürs Büro oder den Produktionsbereich.

Und dann gibt's noch interaktive Formate – etwa Simulationen, in denen Mitarbeiter Entscheidungen treffen und sofort Feedback bekommen. Teuer in der Produktion, aber unschlagbar im Lernerfolg, weil sie aktives Handeln verlangen statt passivem Konsumieren.

Die Faustregel? Je abstrakter der Ablauf, desto mehr Storytelling brauchst du (Erklärfilm). Je konkreter die Handlung, desto direkter die Darstellung (Screencast, Tutorial).

Wie strukturierst du Inhalte, damit sie hängen bleiben?

Hier wird's interessant. Weil die meisten technischen Schulungen nicht am Inhalt scheitern, sondern an der Struktur. Menschen lernen in Mustern, in Schleifen, in nachvollziehbaren Häppchen. Schmeißt du ihnen alles auf einmal vor die Füße, schaltet das Hirn auf Durchzug.

Chunking ist das Zauberwort. Teile komplexe Abläufe in verdauliche Einheiten – maximal 5-7 Schritte pro Lerneinheit. Unser Arbeitsgedächtnis kann nicht mehr gleichzeitig verarbeiten. Danach braucht's eine Pause, eine Wiederholung, eine Anwendung. Sonst verpufft alles.

Beginne immer mit dem Überblick: „Was ist das Ziel dieses Ablaufs?" Bevor du ins Detail gehst, muss klar sein, wohin die Reise führt. Dann Schritt für Schritt durchgehen – aber nicht im Telegrammstil. Jeder Schritt braucht einen kleinen Kontext: Warum mache ich das jetzt? Was passiert, wenn ich's nicht tue?

Apropos... visuelle Hierarchie ist entscheidend. Hauptschritte müssen optisch hervorstechen, Nebenschritte dürfen zurücktreten. Farben, Größen, Positionen – all das signalisiert: „Hier bitte genau hinschauen" oder „Das ist Zusatzinfo, aber nicht kritisch".

Eine Methode, die brutal gut funktioniert: Problembasiertes Lernen. Statt zu sagen „So funktioniert Prozess X", zeigst du eine typische Fehlersituation und erklärst dann, wie man sie vermeidet. Menschen lernen besser aus Problemen als aus abstrakten Erklärungen. Das hängt damit zusammen, dass unser Gehirn evolutionär darauf getrimmt ist, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden.

Symbole, Farben, Begriffe – die Sprache der Technik vereinfachen

Jetzt wird's konkret. Weil technische Abläufe voller Fachbegriffe stecken, die für Einsteiger wie Fremdsprachen klingen. „Initialisiere das Backend-Interface" sagt dem IT-ler was, dem Azubi in der Logistik eher nicht.

Die Lösung? Controlled Vocabulary. Definiere für deine Schulungen eine begrenzte Anzahl an Begriffen und nutze diese konsistent. Keine Synonyme. Wenn du einmal „Systemstart" sagst, bleib dabei – wechsle nicht plötzlich zu „Hochfahren" oder „Initialisierung". Jeder Begriffswechsel kostet mentale Energie.

Symbole und Icons sind deine besten Freunde. Ein grüner Haken signalisiert universell „richtig gemacht", ein rotes Kreuz bedeutet „Fehler". Pfeile zeigen Richtungen, Glühbirnen stehen für Tipps. Solche visuellen Shortcodes beschleunigen das Verständnis enorm – vorausgesetzt, du erklärst sie einmal am Anfang.

Farbcodes strukturieren Information hierarchisch. Beispiel: Alle Pflichtschritte in Blau, optionale Schritte in Grau, Warnhinweise in Rot. Nach zwei, drei Schulungsvideos hat jeder verinnerlicht: Blau = muss ich machen, Rot = Achtung. Das funktioniert, weil unser visuelles System Farben schneller verarbeitet als Text.

Aber – und das ist wichtig – überfrachte nichts. Zu viele Symbole, zu viele Farben, zu viele Ebenen führen zu kognitivem Overload. Weniger ist mehr. Drei bis vier wiederkehrende visuelle Elemente reichen völlig.

Und noch was: Humor. Ernsthaft. Ein kleiner visueller Gag, eine unerwartete Metapher lockern technische Inhalte auf, ohne sie zu trivialisieren. Menschen erinnern sich besser an Dinge, die sie zum Schmunzeln gebracht haben.

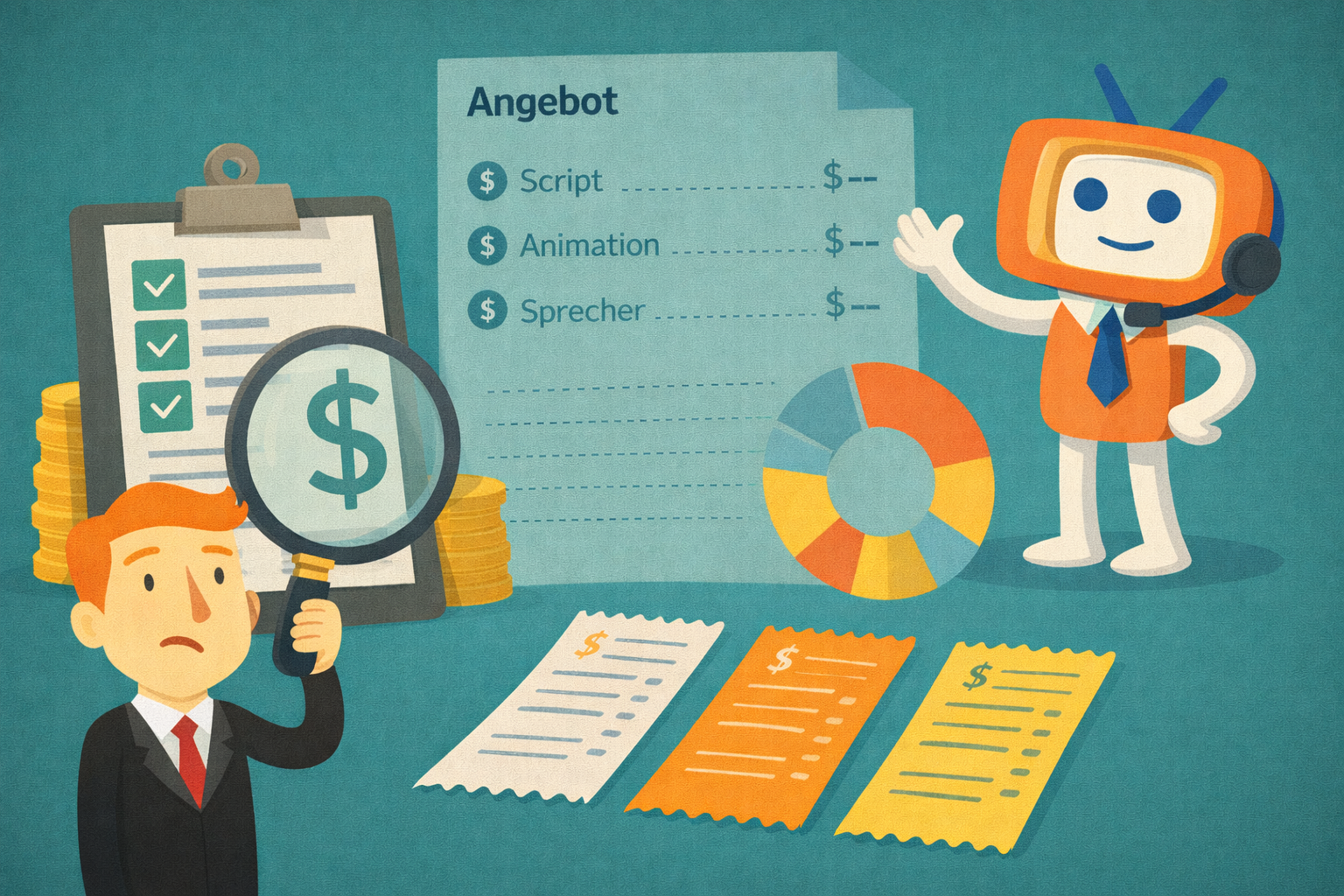

Standardisierte Erklärvideos für wiederkehrende Prozesse

Hier liegt riesiges Potenzial brach. Weil die meisten Unternehmen technische Abläufe immer wieder neu erklären – mündlich, per E-Mail, in spontanen Schulungen. Das kostet Zeit, Nerven und führt zu Inkonsistenzen.

Die Alternative? Erstelle einmal ein hochwertiges Schulungsvideo für jeden Standardprozess und nutze es unbegrenzt oft. Klingt simpel, wird aber selten konsequent umgesetzt.

Der Clou dabei: Du kannst diese Videos modular aufbauen. Ein Basisvideo erklärt den Grundablauf, zusätzliche Kurzvideos decken Sonderfälle oder Updates ab. So bleibst du flexibel, ohne jedes Mal von vorne anzufangen.

Wichtig ist die Auffindbarkeit. Mitarbeiter müssen in dem Moment, wo sie eine Frage haben, sofort das passende Video finden können. Keine verschachtelten Ordnerstrukturen, kein „liegt irgendwo auf dem Laufwerk". Idealerweise eine durchsuchbare Video-Bibliothek mit Tags, Kategorien und vielleicht sogar KI-gestützter Suche.

Ehrlich gesagt, die Technologie dafür ist längst da. Es hapert meist an der Umsetzung. An der Bereitschaft, einmal Zeit und Budget zu investieren, um langfristig Zeit zu sparen. Aber wenn du's durchziehst, merkst du den Unterschied innerhalb weniger Wochen.

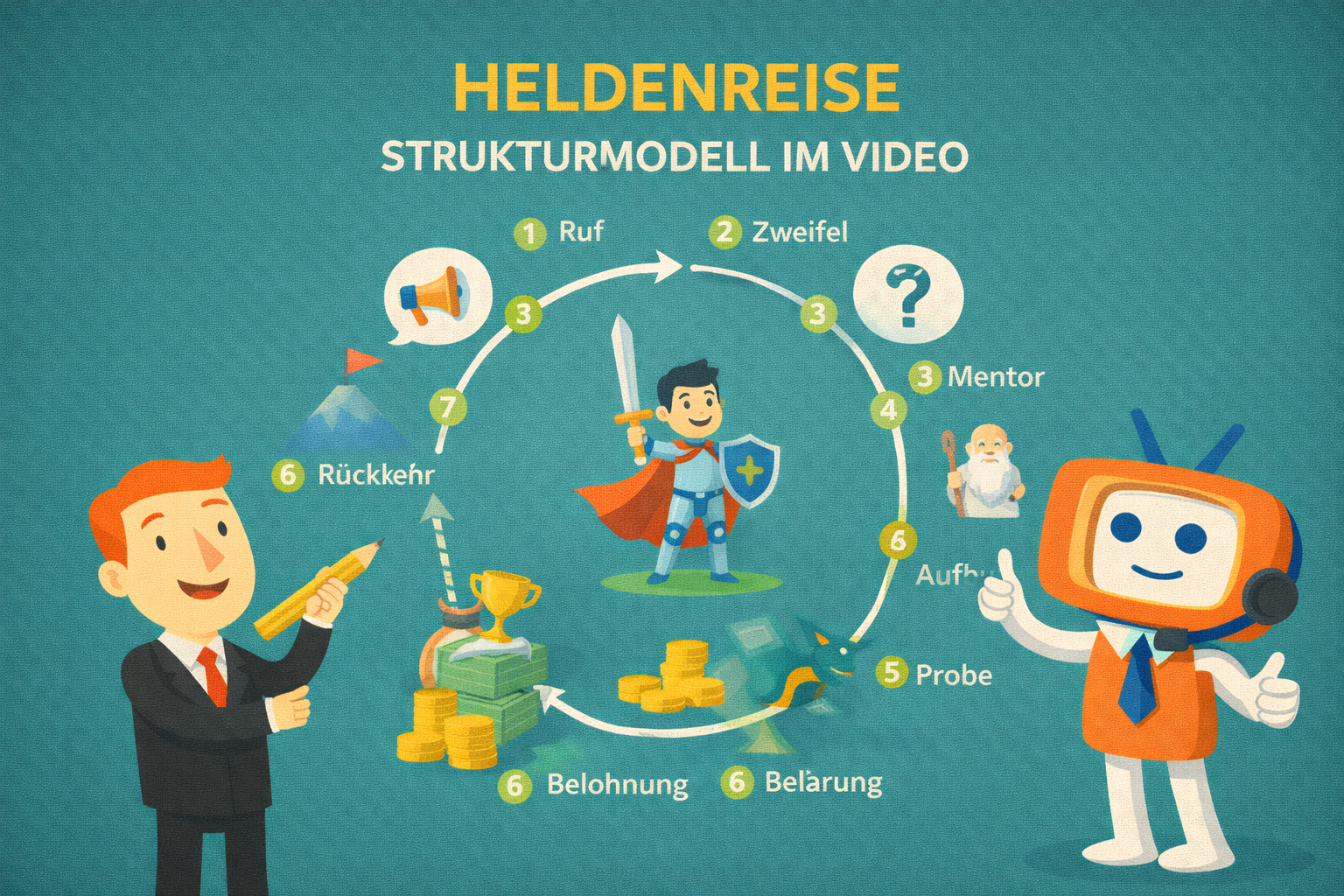

Storytelling macht den Unterschied – auch bei Technik

Moment mal. Storytelling bei technischen Prozessen? Klingt erstmal widersprüchlich, ist aber einer der stärksten Hebel überhaupt.

Warum? Weil nackte Fakten und Prozessschritte unser Gehirn nicht wirklich interessieren. Aber eine Geschichte – die bleibt hängen. Und du kannst jeden technischen Ablauf in eine Mini-Story packen, ohne inhaltlich was zu verfälschen.

Beispiel: Statt zu sagen „Schritt 1: System öffnen, Schritt 2: Daten eingeben..." beginnst du so: „Stell dir vor, ein Kunde ruft an und braucht dringend seine Bestellung. Was machst du? Zuerst öffnest du das System, dann..." Siehst du den Unterschied? Plötzlich gibt's einen Kontext, einen Grund, eine Dringlichkeit.

Menschen denken in Geschichten. Wir erinnern uns an Narrative besser als an Aufzählungen. Deshalb funktionieren gute Schulungsvideos oft mit Protagonist*innen – echten oder animierten Charakteren, die den Prozess durchlaufen. Der Mitarbeiter identifiziert sich, denkt „Ach, genau so könnte es mir auch passieren" und lernt automatisch mit.

Das heißt nicht, dass du jeden Ablauf dramatisieren musst. Aber ein realistisches Anwendungsbeispiel aus dem Arbeitsalltag wirkt Wunder. Besonders wenn's nicht das sterile Lehrbuch-Szenario ist, sondern eine Situation mit kleinen Hürden, Entscheidungen, vielleicht sogar einem kleinen Problem, das gelöst werden muss.

Technische Details reduzieren ohne zu verfälschen

Jetzt kommt die Gratwanderung. Weil technische Präzision wichtig ist – aber vollständige Präzision oft zu Lasten der Verständlichkeit geht. Wo ziehst du die Grenze?

Die Antwort hängt von deiner Zielgruppe ab. Ein erfahrener Techniker braucht andere Details als jemand, der den Prozess nur ausführen, aber nicht verstehen muss. Frag dich: Was muss diese Person wissen, um ihre Aufgabe zu erfüllen? Alles andere ist Nice-to-have.

Das klassische Beispiel: Ein Mitarbeiter im Support muss verstehen, wie er ein System neu startet – aber er muss nicht wissen, welche Prozesse dabei im Hintergrund ablaufen. Die Information würde nur verwirren, ohne den praktischen Nutzen zu erhöhen.

Vereinfachung heißt nicht Verfälschung. Es heißt: Fokus auf das Wesentliche. Nutze Analogien, die jeder versteht. „Dieses System funktioniert wie ein Schließfach – nur mit dem richtigen Schlüssel kommst du rein" ist besser als „Das System nutzt eine AES-256-Verschlüsselung zur Authentifizierung".

Und wenn's doch mal kompliziert wird? Dann bau Exkurse ein. Kleine Info-Boxen oder Zusatzvideos für die, die tiefer einsteigen wollen. So holst du alle ab: Die, die nur die Basics brauchen, und die, die's genau wissen wollen.

Interaktive Elemente – wenn Zuschauen nicht reicht

Passives Lernen hat Grenzen. Du kannst hundertmal ein Video ansehen, aber erst wenn du selbst Hand anlegst, verfestigt sich das Wissen wirklich. Deshalb sind interaktive Elemente so wertvoll.

Quiz-Fragen während oder nach dem Video zwingen zum Nachdenken. „Was war der erste Schritt?" oder „Welcher Button ist der richtige?" Klingt simpel, funktioniert aber. Weil es verhindert, dass jemand das Video einfach im Hintergrund laufen lässt, ohne wirklich aufzupassen.

Hotspots in Videos erlauben es, zusätzliche Infos einzublenden. Der Mitarbeiter klickt auf ein Element im Bild und bekommt eine Erklärung. So bleibt das Hauptvideo schlank, aber wer mehr wissen will, kann tiefer eintauchen.

Simulationen gehen noch einen Schritt weiter. Der Lernende führt den Prozess virtuell aus, trifft Entscheidungen und sieht sofort die Konsequenzen. Ohne Risiko, ohne echte Fehlerkosten. Das ist besonders bei kritischen oder teuren Prozessen Gold wert.

Natürlich haben interaktive Formate ihren Preis – in Produktionszeit und manchmal auch Budget. Aber der Return on Investment ist messbar. Studien zeigen: Interaktives Lernen steigert die Behaltensquote um 20-40 % im Vergleich zu rein passiven Formaten.

Und mal ehrlich, in Zeiten von Gamification und TikTok erwarten Mitarbeiter einfach mehr als starre Folien. Sie wollen ausprobieren, nicht nur zugucken.

Tools und Plattformen für interne Schulungen

Du hast die Inhalte, du hast die Formate – aber wo hostest du das Ganze? Weil ein Erklärvideo auf dem Desktop des IT-Leiters nicht viel nützt, wenn keiner rankommt.

Learning Management Systeme (LMS) wie Moodle, TalentLMS oder 360Learning sind Standard in größeren Unternehmen. Sie bieten nicht nur Video-Hosting, sondern auch Fortschrittstracking, Tests, Zertifikate. Du siehst genau, wer was geschaut hat, wer Fragen offen hat, wer nachschulen muss.

Für kleinere Teams oder schnelle Lösungen reichen manchmal auch Tools wie Loom oder Vimeo – letzteres mit Passwortschutz und Teamfunktionen. Nicht so umfangreich wie ein LMS, aber deutlich niedrigschwelliger.

Interne Wikis wie Confluence oder Notion können ebenfalls Videos einbetten und bieten den Vorteil, dass Schulungsinhalte direkt mit Prozessdokumentationen verknüpft werden können. Der Mitarbeiter findet alles an einem Ort.

Was auch immer du wählst: Mobiloptimierung ist Pflicht. Mitarbeiter schauen Videos oft unterwegs, auf dem Tablet in der Werkstatt oder auf dem Smartphone während der Pause. Wenn's nur am Desktop funktioniert, verschenkst du Reichweite.

Und noch ein Tipp: Integriere Feedback-Mechanismen. Ein simples „War dieses Video hilfreich?" hilft dir, schwache Inhalte zu identifizieren und zu verbessern.

Messung ist alles – verstehen Mitarbeiter wirklich, was du erklärst?

Hier der Reality-Check. Weil du nie wirklich weißt, ob deine Erklärungen funktionieren, bis du's misst. Und messen heißt nicht nur „Video wurde 47-mal gekluckt". Das sagt nichts über Verständnis aus.

Wissenstests sind das Offensichtliche. Kurze Quizze nach jedem Schulungsmodul zeigen, ob die Inhalte angekommen sind. Aber Vorsicht: Tests dürfen nicht als Bestrafung wahrgenommen werden, sondern als Lernhilfe. Deshalb sollten sie wiederholbar sein und erklärende Feedbacks geben.

Praktische Anwendungen sind noch aussagekräftiger. Lass Mitarbeiter den gelernten Prozess in einer kontrollierten Umgebung durchführen – mit Beobachtung und Feedback. Erst wenn jemand es praktisch kann, hat das Wissen wirklich gesessen.

Fehlerquoten im echten Betrieb sind der Härtetest. Sinken sie nach Einführung neuer Schulungsvideos? Dann funktioniert's. Bleiben sie gleich oder steigen sogar? Zeit, die Erklärungen zu überarbeiten.

Und unterschätze nicht das qualitative Feedback. Einfach mal nachfragen: „Was war unklar? Wo hast du gestockt?" Oft kommen dabei Erkenntnisse zutage, die kein Analysedashboard liefert.

Die besten Schulungskonzepte entwickeln sich iterativ. Du startest mit Version 1, misst, passt an, optimierst. Das ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess.

Was am Ende zählt

Technische Abläufe zu erklären ist kein Problem der Technik. Es ist ein Problem der Übersetzung. Vom Expertensprech in menschliche Sprache. Von Text in Bilder. Von Theorie in anwendbares Wissen.

Die Mittel dafür stehen längst zur Verfügung – Erklärvideos, Screencasts, Infografiken, interaktive Tools. Was oft fehlt, ist die Bereitschaft, Schulungen nicht als notwendiges Übel zu sehen, sondern als strategische Investition. Weil gut geschulte Mitarbeiter weniger Fehler machen, schneller arbeiten und zufriedener sind.

Vielleicht sollten wir uns öfter fragen: Würde ich das selbst verstehen, wenn ich neu im Team wäre? Wenn die Antwort „nein" ist, dann weißt du, was zu tun ist.