Ein Regisseur steht am Set. Die Kamera läuft. Der Protagonist spricht seinen Text. Alles professionell, alles technisch einwandfrei. Und trotzdem stimmt etwas nicht. Die Szene trifft nicht den Kern. Der Auftraggeber runzelt die Stirn. „Das hatten wir uns anders vorgestellt." Drei Drehtage, ein fünfstelliges Budget, und am Ende steht die Erkenntnis: Das Problem lag nicht in der Ausführung. Es lag im Briefing. Oder genauer: in dem, was fehlte.

Videoproduktionen sind kostspielig, zeitintensiv und involvieren unterschiedliche Gewerke – von der Konzeption über die Produktion bis zur Postproduktion. Jede Phase baut auf Entscheidungen der vorherigen auf. Wer hier am Anfang ungenau kommuniziert, zahlt am Ende doppelt: mit Geld und mit einem Ergebnis, das nicht hält, was es versprechen sollte. Ein präzises Briefing ist keine bürokratische Pflichtübung. Es ist die Architektur des gesamten Projekts.

Warum die meisten Briefings scheitern, bevor sie beginnen

Die Versuchung ist groß, ein Briefing als Formalität abzuhaken. Eine E-Mail mit drei Stichpunkten, ein halbstündiges Telefonat, vielleicht eine Referenz aus YouTube. „Ungefähr so, nur anders." Kreativagenturen und Produktionsteams kennen diese Situation. Sie nicken, machen Notizen, und beginnen dann mit Annahmen zu arbeiten. Annahmen über Zielgruppen. Annahmen über Tonalität. Annahmen über das, was „professionell" oder „modern" bedeutet.

Das eigentliche Problem: Viele Auftraggeber wissen selbst nicht genau, was sie wollen. Sie haben ein Gefühl, ein Bild im Kopf, aber keine Sprache dafür. Das ist menschlich und verständlich. Aber es ist gefährlich. Denn Kreative brauchen keine vagen Intuitionen, sondern übersetzbare Koordinaten. Ein gutes Briefing schafft diese Klarheit – nicht durch Einschränkung der Kreativität, sondern durch Fokussierung.

Die häufigsten Schwachstellen in unzureichenden Briefings sind fehlende Zielbeschreibungen, unklare Zielgruppendefinitionen und das Fehlen konkreter Erfolgsmetriken. Wer nicht weiß, wen das Video erreichen soll und was es dort auslösen muss, produziert im luftleeren Raum. Das Ergebnis mag ästhetisch sein, wird aber seine Funktion verfehlen.

Die Grundstruktur: Was jedes Briefing enthalten muss

Ein vollständiges Briefing für eine Videoproduktion besteht aus mehreren Kernbereichen, die ineinandergreifen. Es beginnt mit dem Projektkontext: Wer ist der Auftraggeber, welches Produkt oder welche Dienstleistung steht im Mittelpunkt, und in welchem Marktumfeld bewegt sich das Unternehmen? Diese Informationen wirken banal, sind aber entscheidend. Eine Videoproduktion München für ein Fintech-Startup erfordert eine völlig andere Ansprache als ein Erklärvideo für einen Maschinenbauer im Mittelstand.

Der zweite Bereich definiert das Ziel. Und hier wird es präzise: Soll das Video Awareness schaffen, Leads generieren, Bestandskunden aktivieren oder intern Wissen vermitteln? Ein Erklärvideo für die Produkteinführung hat andere dramaturgische Anforderungen als ein Schulungsvideo für Mitarbeiter. Das Ziel bestimmt Länge, Tonalität, Call-to-Action und Distributionskanäle.

Die Zielgruppenbeschreibung folgt unmittelbar. Nicht als demografisches Schlagwort („Männer 30-45"), sondern als psychografisches Profil. Welche Probleme haben diese Menschen? Welche Sprache sprechen sie? Wo befinden sie sich in der Customer Journey? Ein Video für Entscheider auf C-Level braucht argumentative Dichte und Effizienz. Die zunehmende Bedeutung von Bewegtbild als Wissensvermittler wird auch durch die IU-Studie zur Medienkompetenz bestätigt, die zeigt, dass über 40 % der Deutschen soziale Videoplattformen wie YouTube aktiv zur Informationsbeschaffung nutzen. Ein Video für Endkunden darf emotionaler und narrativer sein.

Danach kommen die technischen und formalen Rahmenbedingungen. Welches Format wird benötigt – 16:9 für YouTube, 9:16 für Instagram Stories, quadratisch für LinkedIn? Wie lang darf das Video maximal sein? Gibt es Corporate-Design-Vorgaben, die eingehalten werden müssen? Welche Sprachen sind erforderlich? Diese Details mögen nebensächlich erscheinen, beeinflussen aber Budget und Produktionsablauf erheblich.

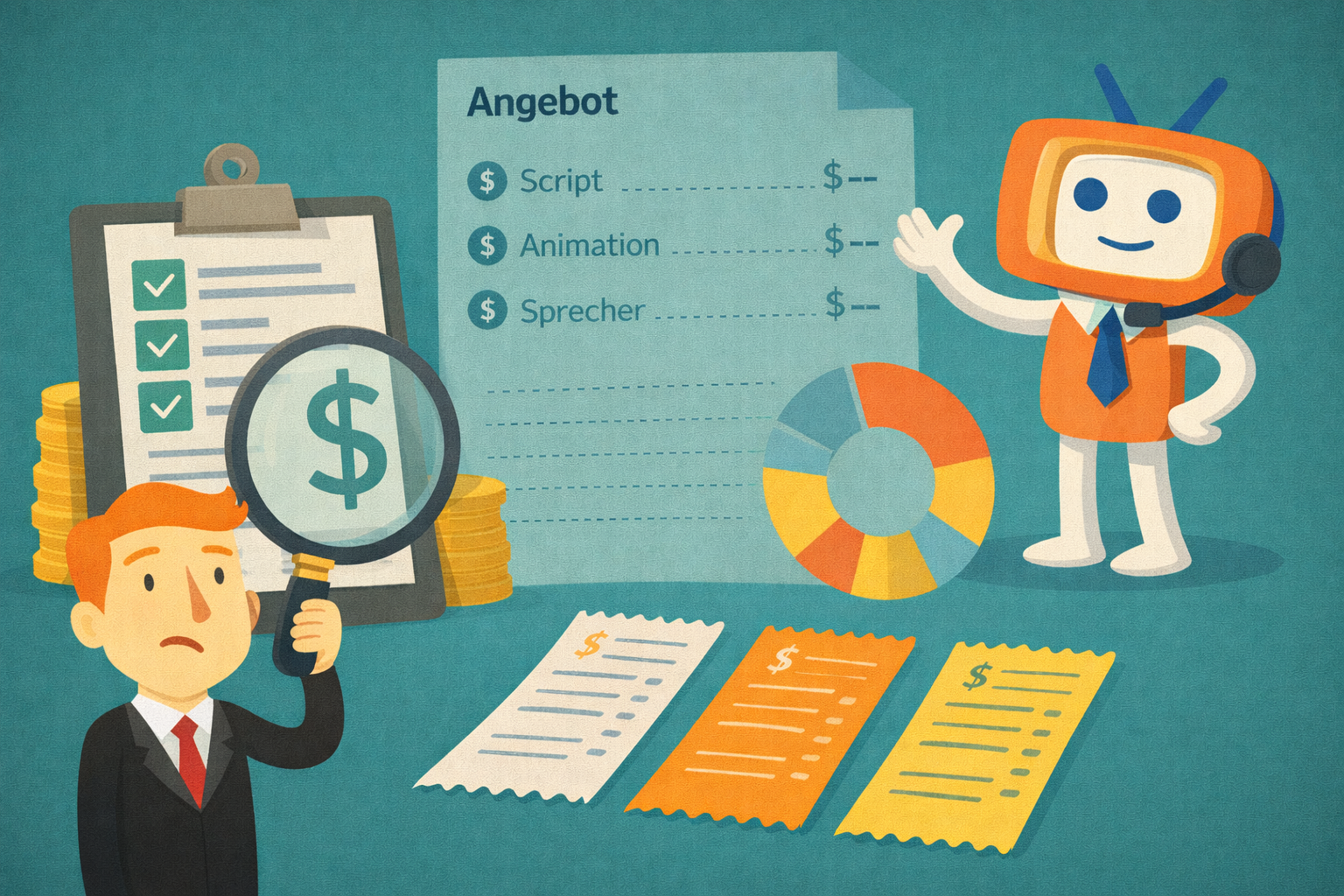

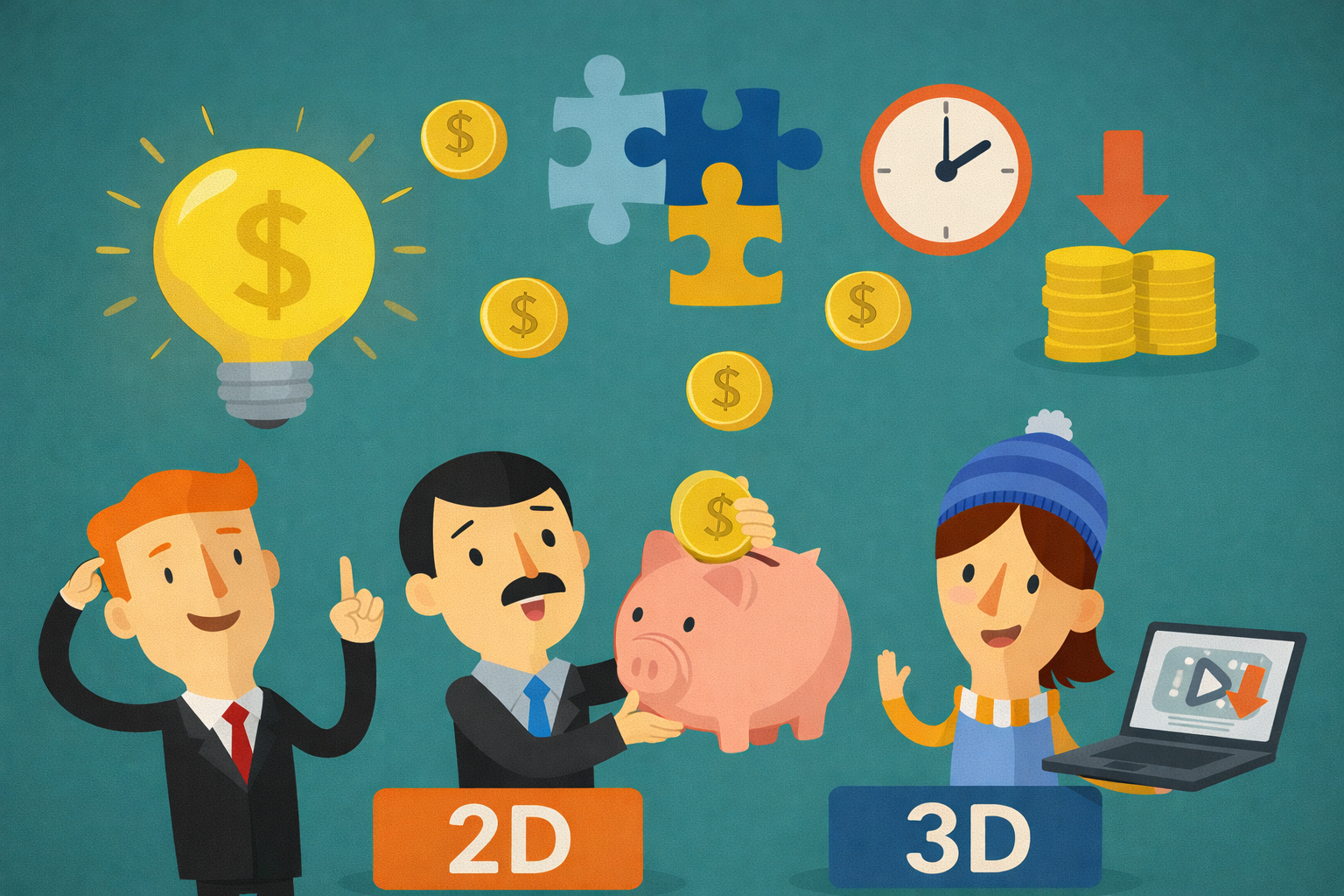

Schließlich: der Zeitrahmen und das Budget. Transparenz an dieser Stelle verhindert Enttäuschungen. Produktionsteams können realistisch einschätzen, was machbar ist, und gegebenenfalls Alternativen vorschlagen. Ein enges Budget schließt aufwendige 3D-Animationen aus, ermöglicht aber möglicherweise ein starkes 2D-Erklärvideo.

Zwischen Freiheit und Vorgabe: Die richtige Balance

Ein Briefing soll lenken, nicht erdrosseln. Die Kunst besteht darin, so viel Struktur zu geben, dass keine Missverständnisse entstehen, aber so viel Raum zu lassen, dass Kreativität entstehen kann. Wer jede Kameraeinstellung vorschreibt und jeden Satz im Skript diktiert, erstickt die Expertise der Produktionspartner. Wer gar nichts vorgibt, riskiert Beliebigkeit.

Die goldene Regel: Definiere das „Was" und das „Warum" präzise. Lass das „Wie" offen für Vorschläge. Sage nicht: „Die Kamera muss von links auf das Produkt schwenken." Sage stattdessen: „Das Produkt soll als technische Innovation wahrgenommen werden, die Präzision und Modernität ausstrahlt." Das Team wird daraus visuelle Lösungen entwickeln – möglicherweise bessere, als du sie selbst formulieren könntest.

Manche Unternehmen arbeiten mit Moodboards, um die gewünschte Anmutung zu kommunizieren. Das funktioniert gut, wenn die Referenzen bewusst gewählt sind. Ein Pinterest-Board mit „inspirierenden Videos" ist weniger hilfreich als drei konkrete Beispiele mit der Angabe: „Der Tonfall von Video A gefällt uns, die visuelle Umsetzung von Video B, und die Dramaturgie von Video C." So entsteht ein klares Bild, ohne Kopien zu produzieren.

Interne Abstimmung vor externer Kommunikation

Viele Briefings scheitern, weil intern keine Einigkeit herrscht. Der Marketingleiter hat eine Vorstellung, der Geschäftsführer eine andere, die Fachabteilung eine dritte. Diese Widersprüche löst kein Produktionsteam auf. Sie führen zu endlosen Korrekturschleifen, zu verwässerten Kompromissen und zu Videos, die niemanden wirklich zufriedenstellen.

Bevor das Briefing an die Agentur geht, muss intern Konsens herrschen. Das erfordert manchmal unbequeme Gespräche. Aber es lohnt sich. Wer sich die Zeit nimmt, strategische Fragen vorab zu klären – „Wollen wir rational überzeugen oder emotional bewegen?" –, spart später Nerven und Geld. Ein internes Kick-off-Meeting, in dem alle Stakeholder ihre Erwartungen formulieren, schafft Klarheit. Am Ende sollte eine Person die finale Entscheidungsgewalt haben. Zu viele Stimmen verwässern die Botschaft.

Die Macht der konkreten Sprache

„Modern", „professionell", „sympathisch" – diese Begriffe tauchen in fast jedem Briefing auf. Und sie bedeuten nichts. Oder genauer: Sie bedeuten für jeden etwas anderes. Was für den einen modern ist, wirkt auf den anderen steril. Was der eine als sympathisch empfindet, erscheint dem nächsten als bieder.

Konkrete Sprache hingegen schafft Verbindlichkeit. Statt „modern" schreibe: „Klare Linien, reduzierte Farbpalette, schnelle Schnitte, keine Überblendungen." Statt „sympathisch" beschreibe: „Augenhöhe statt Verkaufsdruck, Du-Ansprache, leichte Selbstironie, keine Superlative." Je präziser die Formulierungen, desto geringer das Risiko von Fehlinterpretationen.

Das gilt auch für inhaltliche Aussagen. „Das Video soll unser Produkt erklären" ist keine Aussage. „Das Video soll zeigen, wie unser Produkt den Zeitaufwand für Prozess X um 40% reduziert und dabei die Fehlerquote minimiert" ist eine. Fakten, Nutzen, Messbarkeit – das sind die Bausteine präziser Kommunikation.

Referenzen richtig nutzen

Referenzvideos sind ein zweischneidiges Schwert. Sie können inspirieren, aber auch in die Irre führen. Wer zehn Videos aus verschiedenen Genres zeigt und sagt „irgendwie so", verwirrt mehr als er klärt. Besser: maximal drei Referenzen mit klarer Benennung dessen, was gefällt.

„Video A: Der Einstieg mit der Problemstellung spricht uns an. Video B: Die Farbgebung und der Animationsstil passen zu unserer Marke. Video C: Die Länge von 90 Sekunden und die klare Struktur sind ideal." So wird aus einer vagen Inspiration eine konkrete Orientierung.

Wichtig: Referenzen sollten realistisch sein. Wer ein Budget von 5.000 Euro hat und ein Apple-Werbevideo als Referenz zeigt, schafft falsche Erwartungen. Gute Agenturen werden das ansprechen, aber der Auftraggeber sollte selbst einschätzen können, was in welchem Budgetrahmen möglich ist. Transparenz dient beiden Seiten.

Das Briefing als Dialog, nicht als Monolog

Ein Briefing ist kein Dokument, das man abschickt und dann vergisst. Es ist der Startpunkt eines Dialogs. Gute Produktionspartner werden Rückfragen stellen, Widersprüche aufdecken, Alternativen vorschlagen. Das ist kein Zeichen von Unwillen, sondern von Professionalität. Sie denken mit.

Dieser Austausch sollte aktiv gesucht werden. Ein Briefing-Gespräch, in dem beide Seiten ihre Perspektiven einbringen, führt zu besseren Ergebnissen als ein einseitiges Absenden von Anforderungen. Vielleicht zeigt die Agentur auf, dass ein anderes Format effektiver wäre. Vielleicht schlägt sie eine dramaturgische Wendung vor, die das Thema stärker macht. Vielleicht weist sie darauf hin, dass bestimmte Vorgaben die Botschaft schwächen statt stärken.

Dieser Dialog setzt Offenheit voraus – auf beiden Seiten. Auftraggeber müssen bereit sein, ihre Annahmen zu hinterfragen. Agenturen müssen bereit sein, auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Aus dieser Reibung entsteht Qualität.

Nach dem Briefing: Erwartungsmanagement und Meilensteine

Ein Briefing endet nicht mit der Übergabe. Es mündet in einen strukturierten Produktionsprozess mit definierten Meilensteinen. Wann erfolgt die Konzeptpräsentation? Wann das Skript? Wann die erste visuelle Umsetzung? Diese Zeitpunkte müssen klar sein, ebenso wie die jeweiligen Freigabeprozesse.

Viele Projekte geraten in Schieflage, weil Feedback zu spät oder zu diffus kommt. Ein gutes Briefing legt auch fest, wer wann Feedback gibt und in welcher Form. Ist es die Geschäftsführung? Die Fachabteilung? Beide? Und wie wird mit widersprüchlichem Feedback umgegangen? Diese Fragen klingen banal, entscheiden aber über Effizienz und Nerven.

Änderungswünsche sind normal. Aber sie sollten begründet sein und sich auf das Briefing beziehen. „Das gefällt mir nicht" ist kein Feedback. „Das widerspricht der im Briefing definierten Zielgruppe, weil..." ist eines. Je strukturierter der Prozess, desto weniger Raum für Subjektivität und Bauchgefühl.

Die unsichtbare Investition mit sichtbarem Ergebnis

Ein durchdachtes Briefing kostet Zeit. Manchmal mehrere Stunden, manchmal mehrere Tage. Diese Investition zahlt sich vielfach aus. Sie verhindert teure Korrekturen, spart Produktionszeit und führt zu Ergebnissen, die nicht nur technisch überzeugen, sondern ihre strategische Funktion erfüllen. Videos, die nicht nur schön sind, sondern wirken.

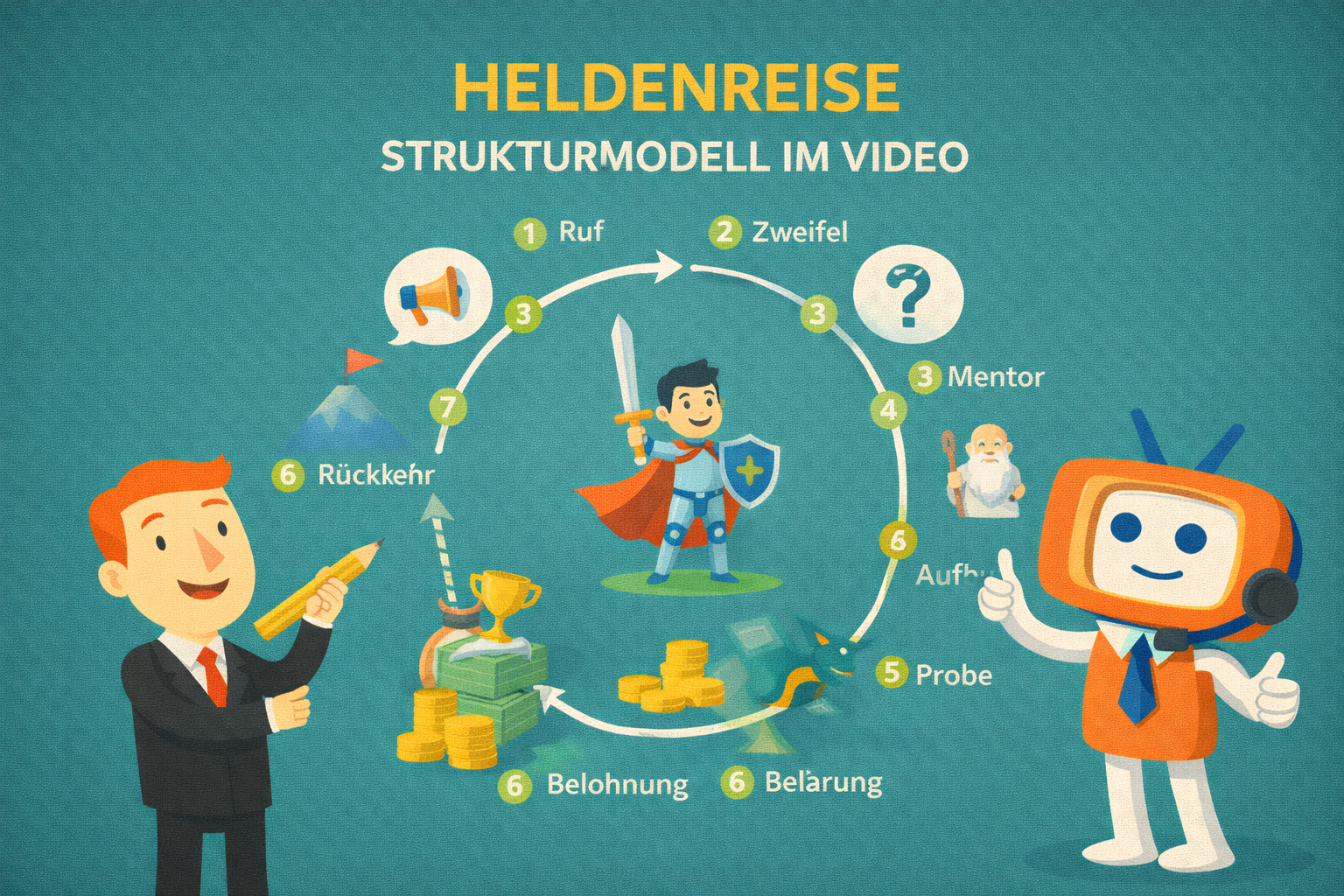

Die Qualität einer Videoproduktion steht und fällt mit der Klarheit ihres Fundaments. Ein schwammiges Briefing produziert schwammige Videos. Ein präzises Briefing ermöglicht präzise Ergebnisse. Das ist keine Einschränkung von Kreativität. Es ist ihre Voraussetzung. Denn erst wenn alle Beteiligten wissen, wohin die Reise geht, können sie den besten Weg dorthin finden.

Wer bereit ist, diese Zeit am Anfang zu investieren, wird am Ende nicht nur ein besseres Video haben. Er wird auch einen effizienteren Prozess erlebt haben, weniger Korrekturschleifen durchlaufen und ein Ergebnis in den Händen halten, das genau das tut, wofür es geschaffen wurde: wirken.