Es beginnt meist mit einem leeren Bildschirm. Einem Cursor, der blinkt. Einer Idee, die zu komplex ist, um sie in drei Sätzen zu erklären. Genau hier, in diesem Moment der Ratlosigkeit, entsteht der Bedarf nach einem Erklärfilm. Doch zwischen diesem ersten Impuls und dem fertigen Video, das auf der Website läuft, in Präsentationen überzeugt oder auf Social Media geteilt wird, liegt ein Prozess, den die wenigsten kennen.

Die Erklärfilmproduktion folgt keinem starren Schema. Sie ist kein Fließband, auf dem am Ende automatisch etwas Brauchbares herauskommt. Vielmehr gleicht sie einer Partitur: Jede Phase hat ihre eigene Dynamik, ihre Herausforderungen, ihre stille Logik. Wer den Ablauf versteht, kann nicht nur besser mitreden – er kann aktiv gestalten, Fehler vermeiden und ein Ergebnis erzielen, das tatsächlich funktioniert.

Die Briefing-Phase: Wo alles steht und fällt

Bevor auch nur eine Skizze entsteht, muss geklärt werden, worum es eigentlich geht. Das klingt banal, ist aber der Punkt, an dem viele Projekte bereits ihre Richtung verlieren. Ein gutes Briefing ist keine Aufzählung von Wünschen, sondern eine strategische Klärung.

Welches Problem soll der Film lösen? Wer ist die Zielgruppe – nicht als abstrakte Persona, sondern als konkreter Mensch mit echten Fragen? Wo wird der Film eingesetzt: auf einer Landingpage, in einem Verkaufsgespräch, auf einer Messe, intern im Onboarding? Diese Kontexte bestimmen Länge, Ton, Komplexität.

Gute Agenturen stellen in dieser Phase unangenehme Fragen. Sie haken nach, wenn Ziele schwammig bleiben. Sie weisen darauf hin, wenn ein Film nicht das richtige Format ist. Denn ein Erklärfilm ist kein Selbstzweck – er muss eine Funktion erfüllen. Ohne diese Klarheit wird jede folgende Phase zum Ratespiel.

In der Praxis bedeutet das: Ein ausführliches Gespräch, oft ein Fragebogen, manchmal auch Recherche über das Unternehmen, die Branche, den Wettbewerb. Das Ergebnis ist ein dokumentiertes Briefing, das als Fundament für alle weiteren Entscheidungen dient.

Konzeptentwicklung: Die unsichtbare Architektur

Das Konzept ist das Gerüst, das den Film trägt. Hier wird entschieden, wie eine Geschichte erzählt wird – nicht nur was erzählt wird. Es geht um dramaturgische Struktur, um die Frage, welche Informationen in welcher Reihenfolge kommen, welche Emotionen geweckt werden sollen.

Ein klassisches Erklärvideo folgt häufig einem dreistufigen Aufbau: Problem, Lösung, Nutzen. Die Wirksamkeit von Erklärvideos lässt sich empirisch belegen: Studien zeigen, dass multimediale Lernangebote Lernerfolg signifikant steigern, insbesondere wenn sie emotionale und kognitive Kanäle gleichzeitig ansprechen. Doch diese Struktur ist nur ein Ausgangspunkt. Je nach Thema kann es sinnvoller sein, mit einer provokanten These zu starten, eine Metapher durchzuziehen oder gleich in medias res zu gehen.

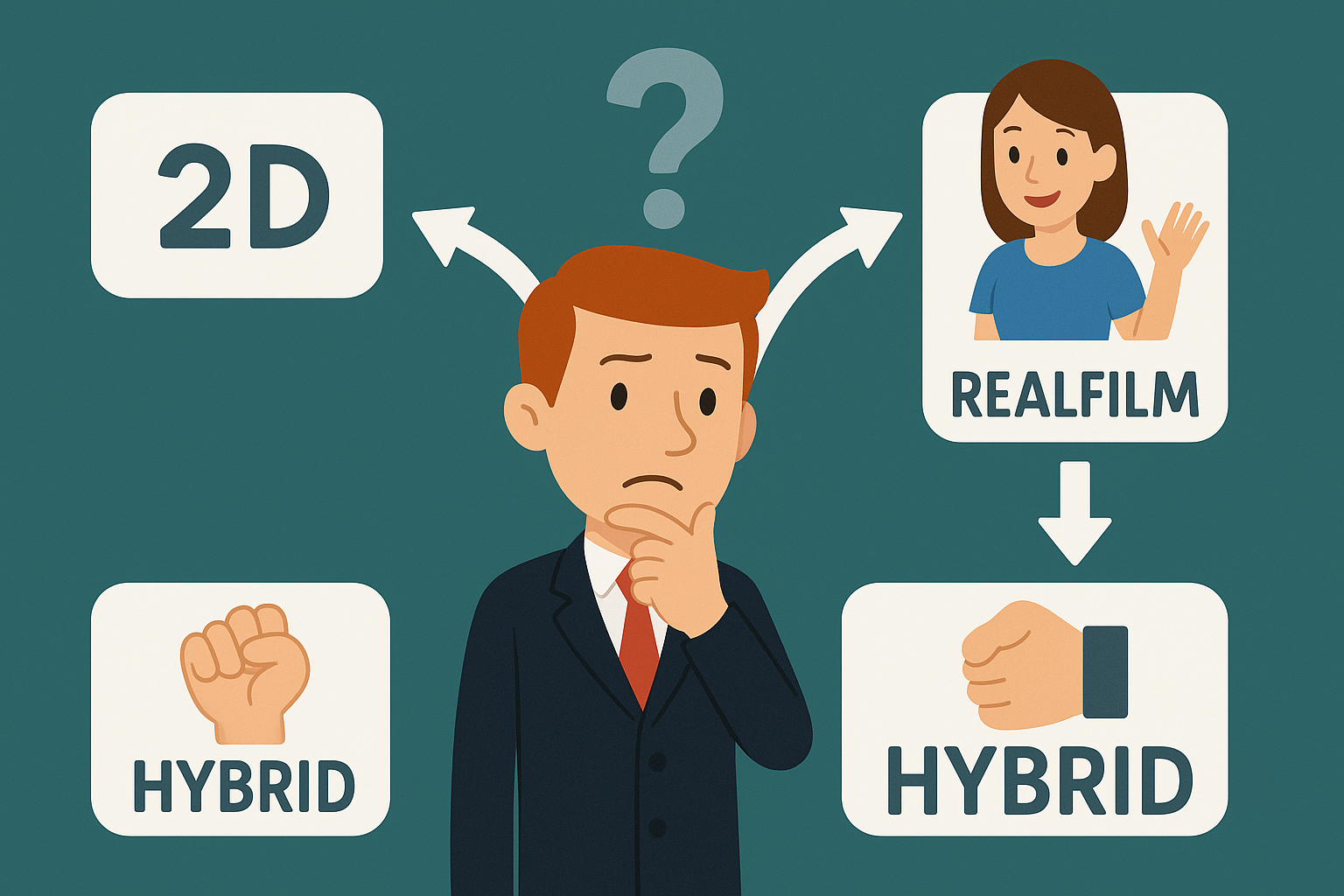

Parallel zur Dramaturgie wird der visuelle Stil definiert. Flat Design, Character Animation, Whiteboard, Legetechnik, Realfilm mit animierten Elementen – jede Variante hat ihre Stärken. Ein Software-Tool für Entwickler erfordert eine andere Bildsprache als ein Erklärvideo für eine Versicherung. Hier entscheidet sich auch, ob Figuren eingesetzt werden, ob es einen Protagonisten gibt, ob der Film eher illustrativ oder narrativ arbeitet. Um die Qualität von Erklärvideos messbar zu machen, wurde ein interdisziplinär validiertes Kriteriensystem entwickelt, das Aspekte wie Adaption an das Vorwissen, rationale Struktur und sprachliche Kohärenz systematisch berücksichtigt.

Das Konzept endet mit einem Dokument, das den roten Faden beschreibt: Dramaturgie, Stilrichtung, Tonalität, grobe Szenenfolge. Es ist der Kompass für alle nachfolgenden Gewerke.

Skripterstellung: Präzision in 90 Sekunden

Das Skript ist der Text, der später gesprochen wird – aber es ist weit mehr als das. Es ist die inhaltliche Verdichtung auf das Wesentliche. In 60 bis 90 Sekunden – der Standardlänge eines Erklärfilms – müssen komplexe Zusammenhänge verständlich werden. Jedes Wort muss sitzen.

Gute Skripte arbeiten mit einer klaren Sprache, verzichten auf Fachjargon, nutzen aktive Formulierungen. Sie erzählen keine Firmengeschichte, sondern fokussieren auf den Kundennutzen. Sie bauen Spannung auf, ohne künstlich zu dramatisieren. Und sie sind so geschrieben, dass sie sich natürlich anhören, wenn sie gesprochen werden – ein Unterschied, den viele unterschätzen.

Ein Skript durchläuft mehrere Iterationen. Erste Entwürfe werden vorgelesen, auf Timing geprüft, mit dem Kunden abgestimmt. Oft zeigt sich erst beim lauten Lesen, wo Sätze zu verschachtelt sind, wo Rhythmus fehlt, wo ein Begriff nicht funktioniert. Professionelle Skriptschreiber haben ein Gespür für gesprochene Sprache – sie schreiben nicht für Leser, sondern für Hörer.

Parallel zum Text entsteht die Sprecheranweisung: Welcher Ton ist gewünscht? Seriös, nahbar, energetisch, ruhig? Männliche oder weibliche Stimme? Welche Betonungen sind wichtig? Diese Details werden dokumentiert, bevor es ins Tonstudio geht.

Storyboard: Wo Worte Bilder werden

Das Storyboard übersetzt das Skript in visuelle Szenen. Hier wird festgelegt, was zu welchem Satz zu sehen ist. Es ist die Blaupause für die Animation – der Moment, in dem abstrakte Ideen konkrete Form annehmen.

Ein gutes Storyboard zeigt nicht nur, was passiert, sondern auch wie. Welche Kameraeinstellung? Welche Bewegung? Welches Element steht im Fokus? Es funktioniert wie ein Comic: Bild für Bild wird die Geschichte durchgespielt, noch bevor sie animiert wird.

Diese Phase ist entscheidend für die Abstimmung mit dem Kunden. Hier lassen sich Änderungen noch vergleichsweise einfach umsetzen. Später, wenn die Animation läuft, wird jede Korrektur aufwendig und teuer. Deshalb gilt: Lieber eine Feedbackschleife mehr im Storyboard als Nachbesserungen in der Animation.

Das Storyboard ist auch der Punkt, an dem sich zeigt, ob das Konzept trägt. Funktionieren die Metaphern visuell? Ist die Szenenfolge logisch? Gibt es redundante Bilder? Profis nutzen diese Phase, um den Film noch einmal kritisch zu hinterfragen.

Für explainr.de bedeutet das: Enge Zusammenarbeit mit Illustratoren und Art Directors, klare Visualisierung jeder Szene, manchmal sogar animierte Storyboards (Animatics), um Timing und Dynamik besser einschätzen zu können.

Sprachaufnahme: Die Stimme als Fundament

Bevor die Animation beginnt, wird der Sprechertext aufgenommen. Das hat einen pragmatischen Grund: Die Animation richtet sich nach dem Timing der Sprache, nicht umgekehrt. Jede Pause, jede Betonung beeinflusst, wie lange eine Szene zu sehen ist.

Die Wahl des Sprechers ist keine Nebensache. Eine Stimme transportiert Persönlichkeit, Vertrauen, Kompetenz. Sie kann ein Video lebendig machen oder langweilig klingen lassen. Deshalb gibt es Castings: Mehrere Sprecher lesen eine Passage ein, der Kunde wählt aus.

Im Tonstudio wird der komplette Text in einem Durchgang aufgenommen – mit Raum für mehrere Takes pro Abschnitt. Der Regisseur gibt Hinweise zu Betonung, Tempo, Emotion. Am Ende wird die beste Version zusammengeschnitten, bereinigt, mit leichter Kompression und Equalizing bearbeitet, sodass sie klar und angenehm klingt.

Parallel dazu wird oft schon die Musikauswahl getroffen. Welche Stimmung soll unterstrichen werden? Welches Tempo passt zur Sprache? Musik ist kein Füllmaterial – sie lenkt die emotionale Wahrnehmung und kann einen Film deutlich aufwerten. Bei explainr.de wird deshalb eng mit Komponisten und Musikbibliotheken zusammengearbeitet, um den passenden Sound zu finden.

Animation: Wo alles zum Leben erwacht

Jetzt wird das Storyboard in Bewegung gesetzt. Die Animation ist das handwerklich aufwendigste Gewerk – und das sichtbarste Ergebnis. Hier entscheidet sich, ob ein Film professionell wirkt oder amateurhaft.

Moderne Erklärfilme entstehen meist in After Effects oder ähnlichen Tools. Illustrationen werden als Ebenen angelegt, jedes Element einzeln animiert: Figuren bewegen sich, Objekte fliegen ein, Texte erscheinen, Übergänge verbinden Szenen. Das Timing muss exakt zur Sprachaufnahme passen – eine Sekunde zu früh oder zu spät, und die Wirkung verpufft.

Die Animation durchläuft mehrere Stufen. Zunächst entsteht eine Rohfassung: Bewegungen sind angelegt, aber noch nicht verfeinert. Diese Version dient der Abstimmung – funktioniert die Dynamik, stimmt das Timing, passen Bild und Ton zusammen?

Nach Freigabe folgt die Feinanimation: Bewegungen werden weicher, Details ergänzt, Effekte hinzugefügt. Dann kommt das Compositing: Alle Ebenen werden zusammengefügt, Farbkorrekturen vorgenommen, Licht und Schatten gesetzt. Am Ende wird die Musik eingebettet, Soundeffekte ergänzt – ein Klick hier, ein Whoosh dort. Diese akustischen Details machen einen Film runder, auch wenn sie kaum bewusst wahrgenommen werden.

Die finale Version wird gerendert und in verschiedenen Formaten exportiert: hochauflösend für Präsentationen, weboptimiert für die Website, in unterschiedlichen Seitenverhältnissen für Social Media. Denn ein guter Erklärfilm wird nicht nur einmal verwendet – er ist ein Asset, das vielfältig einsetzbar sein sollte.

Feedback und Revision: Der unterschätzte Faktor

Ein professioneller Produktionsablauf plant Feedbackschleifen ein. Nicht, weil zwangsläufig etwas schiefläuft – sondern weil Kommunikation nie perfekt ist. Was im Briefing klar schien, kann im Storyboard anders aussehen. Was im Storyboard funktionierte, wirkt in der Animation vielleicht zu schnell, zu langsam, zu überladen.

Deshalb gibt es definierte Revisionsstufen: meist nach dem Skript, nach dem Storyboard, nach der Rohanimation. Professionelle Agenturen wie explainr.de kommunizieren diese Punkte transparent. Änderungen außerhalb dieser Stufen sind möglich, aber kosten Zeit und Budget – ein fairer Deal, wenn beide Seiten wissen, woran sie sind.

Entscheidend ist: Feedback sollte konkret sein. „Gefällt mir nicht" hilft niemandem. „Die Szene bei Sekunde 32 ist zu hektisch, kann man das verlangsamen?" – das ist brauchbar. Gute Agenturen helfen dabei, Feedback zu strukturieren, Prioritäten zu setzen und realistische Erwartungen zu formulieren.

Was nach der Produktion kommt

Der fertige Film ist erst der Anfang. Ein Erklärvideo entfaltet seine Wirkung nur, wenn es richtig eingesetzt wird. Das bedeutet: auf der Website eingebunden, in E-Mail-Kampagnen integriert, auf Social Media ausgespielt, in Präsentationen genutzt. Ein gutes Video ist kein Selbstzweck – es ist ein Werkzeug.

Viele Unternehmen unterschätzen diesen Schritt. Sie investieren in die Produktion, aber nicht in die Distribution. Dabei zeigt die Erfahrung: Ein durchschnittlicher Film, der klug eingesetzt wird, bringt mehr als ein hervorragender Film, der auf der Festplatte liegt.

Deshalb gehört zur professionellen Produktion auch die Beratung zur Nutzung. Wo macht ein Video Sinn? Wie sollte es eingebettet werden? Welche Varianten (Kurz-/Langversion, mit/ohne Untertitel, verschiedene Sprachen) sind sinnvoll? Diese Fragen werden idealerweise schon im Briefing mitgedacht – aber spätestens bei der Übergabe konkret beantwortet.

Der Ablauf als Dialog

Eine Erklärfilmproduktion ist kein linearer Prozess, den eine Agentur abspult, während der Kunde zuschaut. Sie ist ein Dialog. Jede Phase baut auf Entscheidungen auf, die gemeinsam getroffen werden. Das Briefing legt das Fundament, das Konzept gibt die Richtung vor, das Skript verdichtet die Botschaft, das Storyboard macht sie sichtbar, die Animation erweckt sie zum Leben.

Wer diesen Ablauf versteht, kann nicht nur besser steuern – er kann auch realistisch einschätzen, was möglich ist, wie lange es dauert, wo sich Aufwand lohnt. Denn am Ende entsteht ein Film nicht durch Magie, sondern durch Struktur, Handwerk und die richtige Mischung aus Strategie und Kreativität.