Ein Mitarbeiter stellt auf seinem Laptop das Storyboard zusammen, ein anderer recherchiert Musik in einer Lizenz-Datenbank, während der Praktikant versucht, eine Animationssoftware zu verstehen, die er gestern das erste Mal geöffnet hat. Die Szene ist typisch für viele Unternehmen, die sich an die Eigenproduktion von Erklärfilmen wagen. Das Versprechen: volle Kontrolle, minimale Kosten, maximale Flexibilität. Die Realität? Oft eine Mischung aus Überforderung, Zeitverlust und mittelmäßigen Ergebnissen.

Der verlockende Ruf der Eigenregie

DIY-Erklärfilme versprechen zunächst alles, was ein budgetbewusstes Unternehmen hören möchte. Keine Agenturgebühren, keine langwierigen Abstimmungen, keine externen Abhängigkeiten. Tools wie Vyond, Powtoon oder Canva präsentieren sich mit intuitiven Benutzeroberflächen und Vorlagen, die suggerieren, dass professionelle Videoproduktion nur wenige Klicks entfernt liegt. Die Investition beschränkt sich auf monatliche Software-Abos zwischen 20 und 100 Euro – ein Bruchteil dessen, was eine professionelle Erklärvideo-Produktion kostet.

Hinzu kommt die kreative Autonomie. Keine Agentur, die Einwände erhebt, keine Designer, die Feedback geben, keine Skriptautoren, die Änderungen vorschlagen. Das klingt zunächst befreiend, birgt jedoch eine unterschätzte Gefahr: Ohne externe Perspektive fehlt oft die kritische Distanz zur eigenen Arbeit. Was intern schlüssig erscheint, kann für Außenstehende verwirrend oder unverständlich bleiben.

Zeitfresser in Zeitlupe

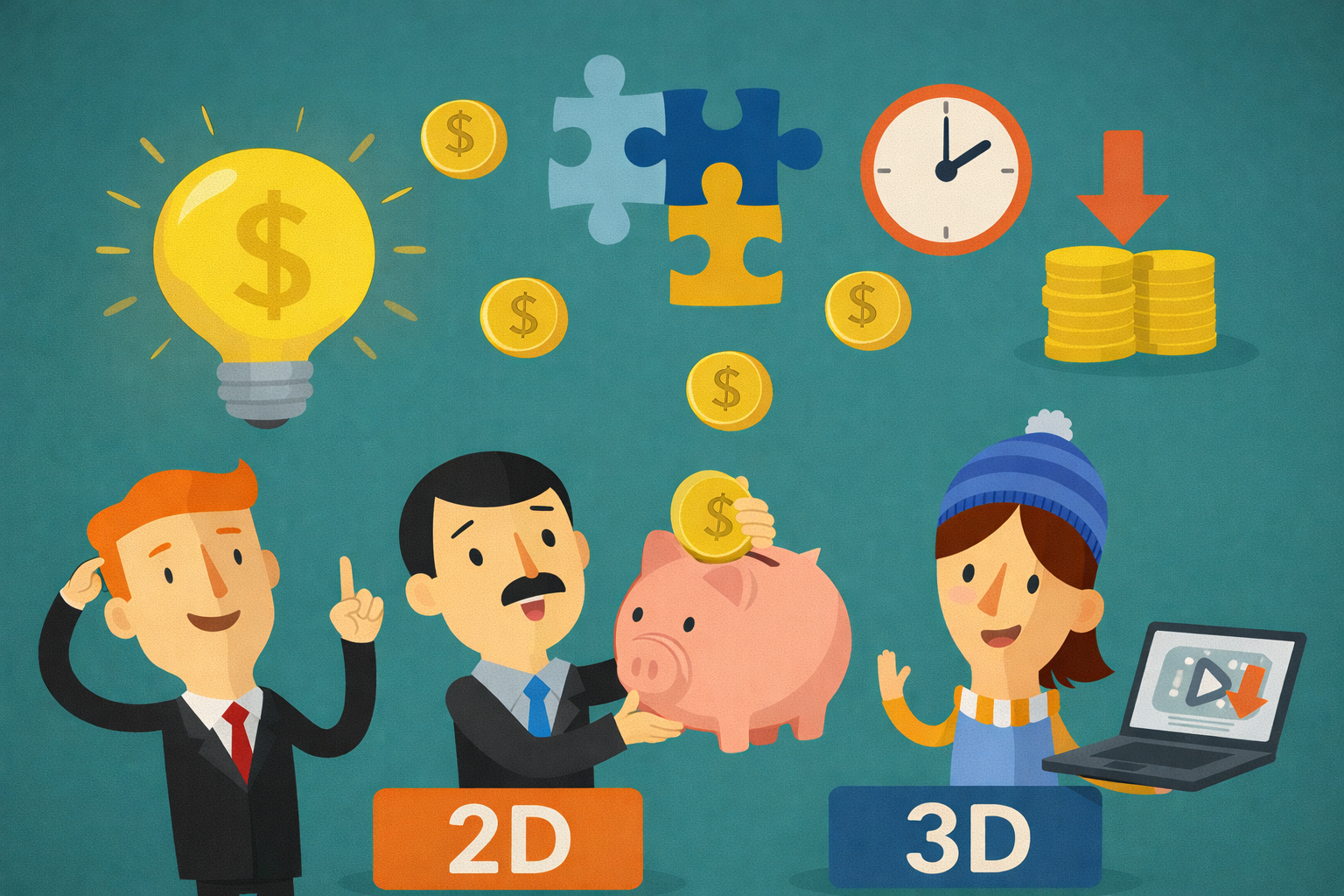

Der größte Trugschluss bei DIY-Projekten liegt in der Zeitkalkulation. Was als „schnelle Lösung" beginnt, entwickelt sich häufig zum Marathon. Eine einfache Animation, die laut Tutorial in drei Stunden fertig sein soll, verschlingt plötzlich Tage. Denn Tutorials zeigen selten die Realität: eingefrorene Software, fehlerhafte Exports, unpassende Vorlagen und die mühsame Suche nach GEMA-freier Musik. Wer keine Erfahrung in Videobearbeitung mitbringt, durchläuft eine steile Lernkurve – meist auf Kosten der eigentlichen Arbeitszeit.

Für Unternehmen bedeutet das konkret: Die Stunden, die Mitarbeiter mit dem Erlernen von Animation, Tonbearbeitung und Schnitt verbringen, fehlen in ihren Kernkompetenzen. Ein Vertriebsmitarbeiter, der sich durch After-Effects-Anleitungen kämpft, verliert wertvolle Zeit für Kundengespräche. Ein Marketing-Manager, der mit Farbkorrektur hadert, verzögert wichtige Kampagnen.

Qualität als Stolperstein

Die sichtbare Qualität trennt Amateur von Profi. DIY-Videos leiden häufig unter inkonsistenter visueller Sprache, generischen Vorlagen und einem erkennbaren „Template-Look". Bewegungen wirken ruckartig, Übergänge holprig, die Tonqualität schwankend. Zuschauer registrieren solche Details unbewusst – und ziehen Rückschlüsse auf die Professionalität des gesamten Unternehmens.

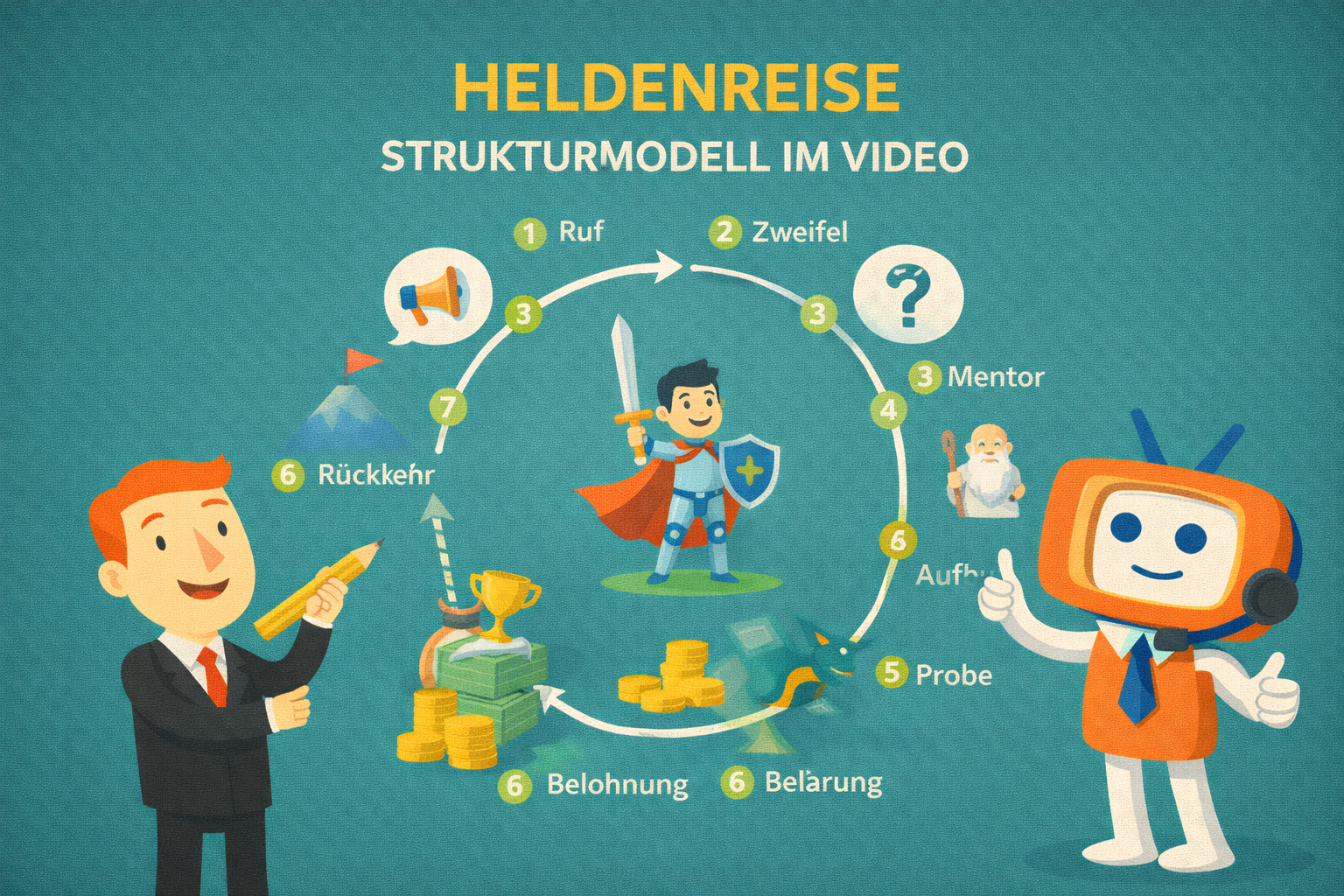

Ein weiterer kritischer Punkt: Storytelling. Während technische Fähigkeiten erlernbar sind, erfordert die narrative Struktur eines Erklärfilms Erfahrung. Wie baut man Spannung auf? Welche Informationen gehören an den Anfang, welche ans Ende? Wie viel Text verträgt eine Szene, bevor sie überladen wirkt? Diese Fragen beantworten sich nicht durch Software-Tutorials. Die Erfolgsfaktoren professioneller Erklärvideos umfassen weit mehr als technisches Know-how.

Versteckte Kosten der Selbstproduktion

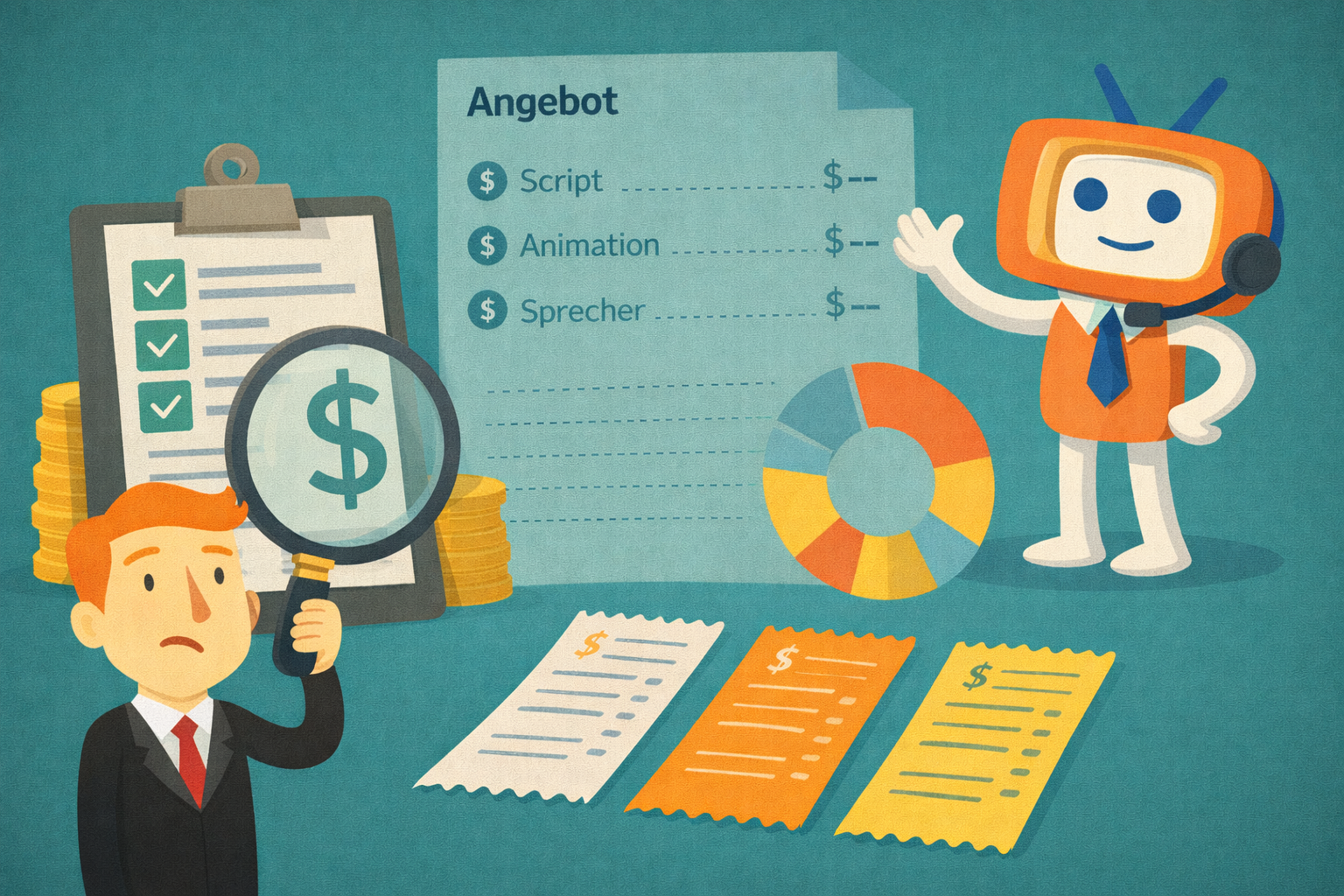

Kostenersparnis gilt als Hauptargument für DIY – doch die Rechnung geht selten auf. Neben Software-Abonnements fallen Kosten für Stock-Material, Musik-Lizenzen und gelegentlich externe Dienstleistungen wie Sprecheraufnahmen an. Addiert man die Arbeitszeit der beteiligten Mitarbeiter zu realistischen Stundensätzen, erreicht ein intern produziertes Video schnell Beträge, die Budget-Lösungen mit professioneller Qualität nahekommen.

Die größte versteckte Investition bleibt jedoch die Opportunitätskosten. Jede Stunde, die ein Team mit Videobearbeitung verbringt, fehlt für strategische Aufgaben, Kundenakquise oder Produktentwicklung. Für kleinere Unternehmen kann dieser Verlust schwerer wiegen als die eingesparten Agenturkosten.

Technische Hürden ohne Geländer

Die Technik zeigt sich gnadenlos bei der Selbstproduktion. Rendering-Prozesse brechen ab, Dateien korrupieren, Exporte funktionieren nicht in allen Formaten. Was für erfahrene Videoproduzenten Routine ist – Codec-Einstellungen, Auflösungen, Framerates – wird für Laien zum Labyrinth. Die vermeintlich einfachen DIY-Tools entpuppen sich als komplexe Software, deren Möglichkeiten nur ausgeschöpft werden können, wenn man bereit ist, Wochen in die Einarbeitung zu investieren.

Hinzu kommen Hardware-Anforderungen. Professionelle Animation und Rendering erfordern leistungsstarke Computer. Viele Unternehmen unterschätzen, dass Standard-Office-PCs schnell an ihre Grenzen stoßen – mit quälend langen Renderzeiten oder gar System-Abstürzen als Folge.

Wann DIY tatsächlich funktioniert

Fairerweise existieren Szenarien, in denen DIY-Erklärfilme sinnvoll sind. Interne Schulungsvideos für begrenzte Zielgruppen, schnelle Produkt-Updates für bestehende Kunden oder experimentelle Formate für Social Media können mit reduzierten Qualitätsansprüchen auskommen. Hier zählt Geschwindigkeit über Perfektion, Authentizität über Hochglanz.

Auch Unternehmen mit bestehender Video-Expertise im Team – etwa durch Mitarbeiter mit Medien-Hintergrund – fahren besser mit Eigenproduktion. Wer bereits über technisches Verständnis und Gestaltungskompetenz verfügt, kann die Vorteile von DIY-Tools nutzen, ohne in typische Anfängerfallen zu tappen.

Der Weg des geringsten Widerstands

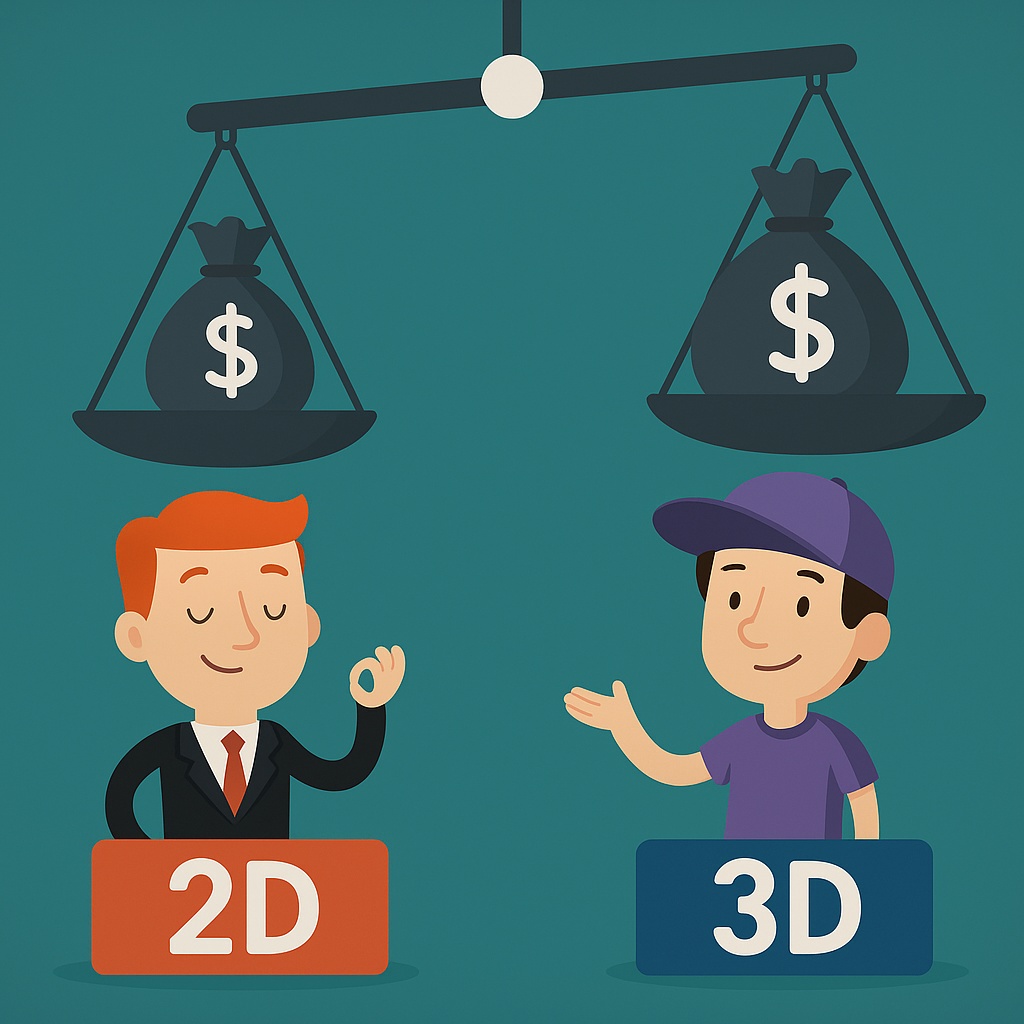

Die Entscheidung zwischen DIY und professioneller Produktion lässt sich auf eine zentrale Frage reduzieren: Welchen Eindruck soll das Video hinterlassen? Für externe Kommunikation, Produktlaunches oder Marketing-Kampagnen, bei denen der erste Eindruck zählt, führt an professioneller Qualität kaum ein Weg vorbei. Der Vergleich zwischen Agentur und Selbstproduktion zeigt deutlich, wo die jeweiligen Stärken liegen.

DIY eignet sich für Situationen, in denen Geschwindigkeit über Perfektion geht, in denen interne Zielgruppen mit niedrigeren Erwartungen reagieren oder in denen Budget schlicht keine Alternative zulässt. Doch selbst dann bleibt die Frage: Ist ein mittelmäßiges Video besser als gar keines – oder schadet es mehr, als es nützt?

Hybride als pragmatischer Kompromiss

Eine unterschätzte Variante: die Kombination beider Welten. Unternehmen können Basiselemente wie Konzept und Skript extern entwickeln lassen und die technische Umsetzung intern übernehmen. Oder umgekehrt: Das Storyboard entsteht im Haus, während Profis die Animation übernehmen. Solche Hybridmodelle reduzieren Kosten, ohne vollständig auf Expertise zu verzichten.

Manche Agenturen bieten modulare Pakete an, bei denen Kunden einzelne Leistungen buchen – etwa nur die Animation oder ausschließlich die Sprecheraufnahme. Das gibt Unternehmen Flexibilität und senkt die Einstiegshürde, ohne die Qualität komplett zu opfern.

Die unbequeme Wahrheit

DIY-Erklärfilme funktionieren – unter bestimmten Bedingungen. Doch die Vorstellung, mit ein paar Klicks und geringem Aufwand ein überzeugendes Ergebnis zu erzielen, bleibt Illusion. Professionelle Videoproduktion erfordert Erfahrung, technisches Verständnis, gestalterisches Können und narratives Geschick. Wer all das mitbringt oder aufzubauen bereit ist, kann mit DIY erfolgreich sein. Für alle anderen wird aus dem Sparmodell schnell eine teure Lehrstunde.

Am Ende steht die Frage nicht, ob DIY möglich ist, sondern ob es klug ist. Die gesparte Agenturgebühr wiegt selten die investierte Zeit, die Frustration und das Risiko eines unprofessionellen Ergebnisses auf. Ein mittelmäßiges Video schadet der Markenwahrnehmung mehr als die Abwesenheit eines Videos. In einer Welt, in der visuelle Kommunikation über Erfolg oder Misserfolg entscheiden kann, ist Qualität keine Option – sie ist Notwendigkeit.