In der Softwareentwicklung nennt man es „Refactoring" – den Moment, in dem komplexer Code in klare, wiederverwendbare Module zerlegt wird. Der Kreativprozess in der Erklärfilmerstellung folgt einer ähnlichen Logik: Abstrakte Botschaften werden in ihre Einzelteile zerlegt, strukturiert und zu bewegten Bildern neu zusammengesetzt. Während ein Entwickler dabei auf Funktionen und Algorithmen setzt, arbeitet der Erklärfilm-Produzent mit narrativen Strukturen, visuellen Metaphern und zeitlicher Dramaturgie.

Der wesentliche Unterschied zu klassischen Imagefilmen oder Werbespots liegt in der didaktischen Präzision. Ein Erklärfilm verfolgt nicht primär das Ziel, emotional zu berühren oder ästhetisch zu beeindrucken – er muss komplexe Sachverhalte auf ihre Essenz reduzieren und innerhalb von 60 bis 120 Sekunden verständlich machen. Diese Anforderung prägt jeden Schritt des Kreativprozesses.

Briefing als Fundament

Bevor Storyboards entstehen oder Stile diskutiert werden, steht das Briefing. Hier wird definiert: Was ist die Kernbotschaft? Wer ist die Zielgruppe? Welches Wissen bringen die Zuschauer mit, welches nicht? Die Antworten auf diese Fragen bestimmen alles Weitere – von der Tonalität über die Visualisierung bis zur Länge des Films.

Ein präzises Briefing liefert nicht nur inhaltliche Eckpunkte, sondern auch strategische Zielsetzungen. Soll der Film primär informieren, aktivieren oder emotionalisieren? Diese Differenzierung ist entscheidend, weil sie die Wahl der Storytelling-Methoden direkt beeinflusst. Ein Film, der ein komplexes SaaS-Produkt erklärt, braucht andere narrative Strukturen als einer, der für eine gemeinnützige Organisation Spenden mobilisieren soll.

Konzeptentwicklung zwischen Struktur und Intuition

Nach dem Briefing folgt die Konzeptphase – der kreative Kern des gesamten Prozesses. Hier treffen analytisches Denken und intuitive Kreativität aufeinander. Die zentrale Frage lautet: Wie lässt sich das Thema visuell übersetzen? Welche Metaphern tragen? Welche Erzählstruktur ermöglicht den schnellsten Zugang zum Thema?

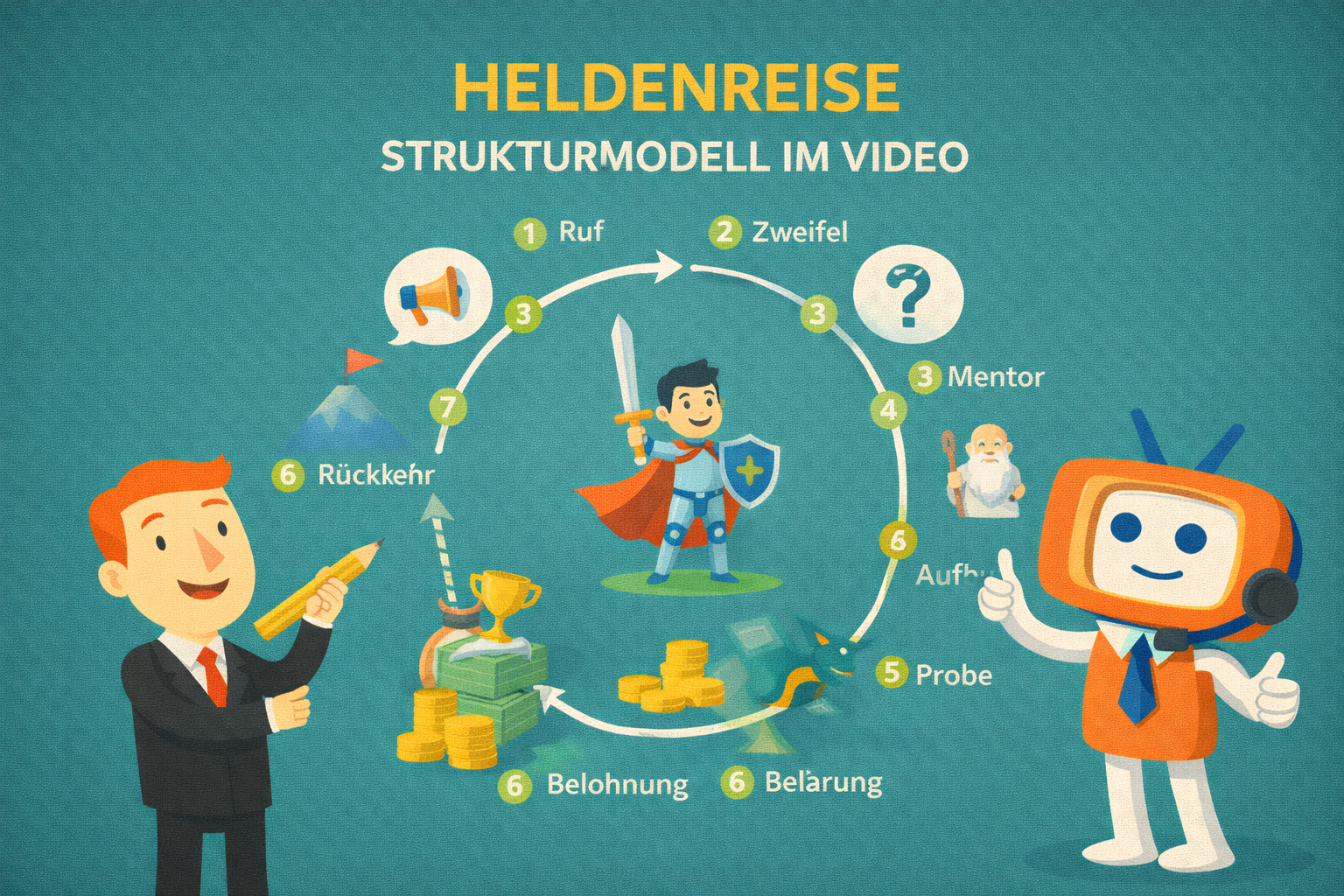

Manche Teams setzen dabei auf klassische Storytelling-Techniken wie die Heldenreise oder den dramatischen Bogen. Andere entwickeln völlig eigenständige Narrative, die sich aus der Logik des Produkts oder der Dienstleistung ableiten. Entscheidend ist, dass das Konzept nicht nur inhaltlich stimmig ist, sondern auch visuell umsetzbar bleibt – ein häufig unterschätzter Aspekt in dieser Phase.

Skript als Gerüst

Das Skript ist das Skelett des Films. Hier wird festgelegt, was gesagt, gezeigt und betont wird. Während das Konzept noch mit groben Ideen arbeitet, bringt das Skript alles auf Wort- und Bildebene zusammen. Jeder Satz wird auf seine Notwendigkeit geprüft, jede visuelle Idee auf ihre Verständlichkeit getestet.

Ein gutes Skript für einen Erklärfilm unterscheidet sich fundamental von einem Werbespot-Skript. Es vermeidet Füllwörter, arbeitet mit aktiven Formulierungen und verzichtet auf abstraktes Marketing-Sprech. Die durchschnittliche Sprechgeschwindigkeit liegt bei etwa 130 bis 150 Wörtern pro Minute – mehr Text bedeutet entweder einen längeren Film oder eine hektische Erzählweise, die der Verständlichkeit schadet.

Storyboard als visuelle Übersetzung

Während das Skript den auditiven Kanal bedient, übernimmt das Storyboard die visuelle Planung. Hier werden Szenen skizziert, Übergänge definiert und die Bildsprache festgelegt. Das Storyboard ist keine Kunstausstellung – es ist ein Arbeitsinstrument, das dem gesamten Team zeigt, wie die Geschichte visuell erzählt wird.

In dieser Phase wird deutlich, ob das Konzept trägt. Manche Ideen, die im Text brillant klingen, entpuppen sich visuell als sperrig oder missverständlich. Andere entfalten erst im Bild ihre volle Kraft. Das Storyboard ist der Ort, an dem solche Diskrepanzen sichtbar werden – und wo sie korrigiert werden müssen, bevor die Produktion beginnt.

Stilfindung jenseits von Trends

Die Wahl des visuellen Stils ist mehr als eine ästhetische Entscheidung. Sie beeinflusst, wie die Botschaft wahrgenommen wird. Flat Design wirkt modern und zugänglich, aber manchmal auch zu glatt. Character-Animationen schaffen Identifikation, können aber von der eigentlichen Botschaft ablenken. Isometrische Darstellungen eignen sich für technische Prozesse, wirken aber schnell kühl.

Der Stil muss zur Marke passen, aber auch zur Komplexität des Inhalts. Ein hochkomplexes Thema profitiert oft von einer reduzierten, klaren Bildsprache. Ein emotionales Thema verträgt mehr Detailreichtum und Farbtiefe. Diese Entscheidung sollte nicht aus dem Bauchgefühl getroffen werden, sondern strategisch begründet sein.

Animation als technische Umsetzung

Sobald Skript, Storyboard und Stil stehen, beginnt die eigentliche Animation. Hier wird aus statischen Bildern Bewegung, aus Text gesprochene Sprache, aus Konzept ein fertiger Film. Die technische Umsetzung folgt klaren Prinzipien: Timing, Easing, Hierarchie.

Timing bestimmt, wie lange eine Szene zu sehen ist – zu kurz und sie wird nicht erfasst, zu lang und sie langweilt. Easing regelt, wie Objekte sich bewegen – linear wirkende Bewegungen wirken mechanisch, organische Beschleunigung und Verlangsamung schaffen Natürlichkeit. Hierarchie definiert, was visuell im Vordergrund steht und was im Hintergrund bleibt. Diese drei Faktoren entscheiden, ob ein Film flüssig wirkt oder holprig.

Vertonung zwischen Information und Emotion

Die Vertonung ist der oft unterschätzte Teil des Kreativprozesses. Dabei beeinflusst die Stimme maßgeblich, wie ein Film wahrgenommen wird. Eine zu dynamische Sprechweise wirkt bei sachlichen Themen unglaubwürdig, eine zu monotone bei emotionalen Inhalten distanziert. Die Wahl des Sprechers oder der Sprecherin ist daher keine Nebensache.

Hinzu kommt die Musikauswahl. Sie sollte den Inhalt unterstützen, nicht dominieren. Viele Erklärfilme setzen auf dezente, unaufdringliche Hintergrundmusik, die Tempo vorgibt, ohne abzulenken. Sounddesign – also Klickgeräusche, Swooshes, akustische Akzente – ergänzt die visuelle Ebene und verstärkt wichtige Momente.

Feedback-Schleifen als Qualitätssicherung

Kein Film ist nach der ersten Animation perfekt. Feedback-Schleifen sind integraler Bestandteil des Prozesses. Dabei geht es nicht um subjektive Geschmacksfragen, sondern um objektive Prüfungen: Ist die Botschaft klar? Sind die Übergänge flüssig? Gibt es visuelle oder inhaltliche Missverständnisse?

Professionelle Produktionen arbeiten mit strukturierten Freigabeprozessen. Nach dem Storyboard folgt eine Freigabe, nach der ersten Animation eine weitere. Diese Etappen verhindern, dass Fehler sich durch den gesamten Prozess ziehen und am Ende teure Korrekturen nötig werden.

Best Practices aus der Praxis

Die bewährten Produktionsschritte basieren auf hunderten umgesetzten Projekten. Sie zeigen: Erfolgreiche Erklärfilme entstehen nicht aus spontaner Kreativität, sondern aus methodischer Arbeit. Das bedeutet nicht, dass es keine Spielräume für intuitive Entscheidungen gibt – im Gegenteil. Aber diese Entscheidungen erfolgen innerhalb eines klaren Rahmens.

Ein wiederkehrendes Muster erfolgreicher Produktionen ist die Balance zwischen inhaltlicher Dichte und visueller Klarheit. Zu viel Information überfordert, zu wenig unterfordert. Der richtige Punkt dazwischen lässt sich nur durch Erfahrung und Testzielgruppen finden. Jedes Projekt hat seine eigene Dynamik – was bei einem Thema funktioniert, scheitert beim nächsten.

Storytelling als Brücke zwischen Komplexität und Verständlichkeit

Storytelling als Kommunikationsinstrument ist im Erklärfilm kein Selbstzweck. Es dient dazu, abstrakte Inhalte in greifbare Narrative zu übersetzen. Die Heldenreise funktioniert, weil sie eine universelle Struktur bietet: Problem, Weg, Lösung. Diese Struktur lässt sich auf nahezu jedes Produkt, jede Dienstleistung anwenden.

Aber nicht jedes Thema verträgt diese Dramaturgie. Manche Inhalte profitieren von einer sachlicheren, direkteren Ansprache. Der Kreativprozess muss daher flexibel bleiben – methodisch in der Herangehensweise, aber offen in der konkreten Umsetzung.

Ein Erklärfilm ist dann gelungen, wenn der Zuschauer am Ende nicht mehr an den Prozess denkt, der dahintersteckt. Wenn die Botschaft sitzt, ohne dass das Handwerk spürbar wird. Das ist der Punkt, an dem Struktur und Kreativität verschmelzen – und an dem aus einem technischen Produktionsprozess bewegte Kommunikation wird.