Wenn du zum ersten Mal eine Figur gezeichnet hast, die sich bewegt, einen Ball, der hüpft, oder eine simple Formveränderung über mehrere Frames hinweg – dann kennst du diesen Moment, in dem aus Stillstand plötzlich Leben wird. Animation ist keine Magie, sondern Handwerk. Und genau wie bei jedem Handwerk kannst du die Grundlagen selbst erlernen, Schritt für Schritt, ohne teure Software oder jahrelange Ausbildung.

Dieser Artikel begleitet dich von der ersten Idee bis zur fertigen Bewegung und zeigt, welche Phasen, Werkzeuge und Denkweisen du brauchst, um eigene Animationen zu erstellen – pragmatisch, nachvollziehbar und ohne Umwege.

Warum überhaupt selbst animieren?

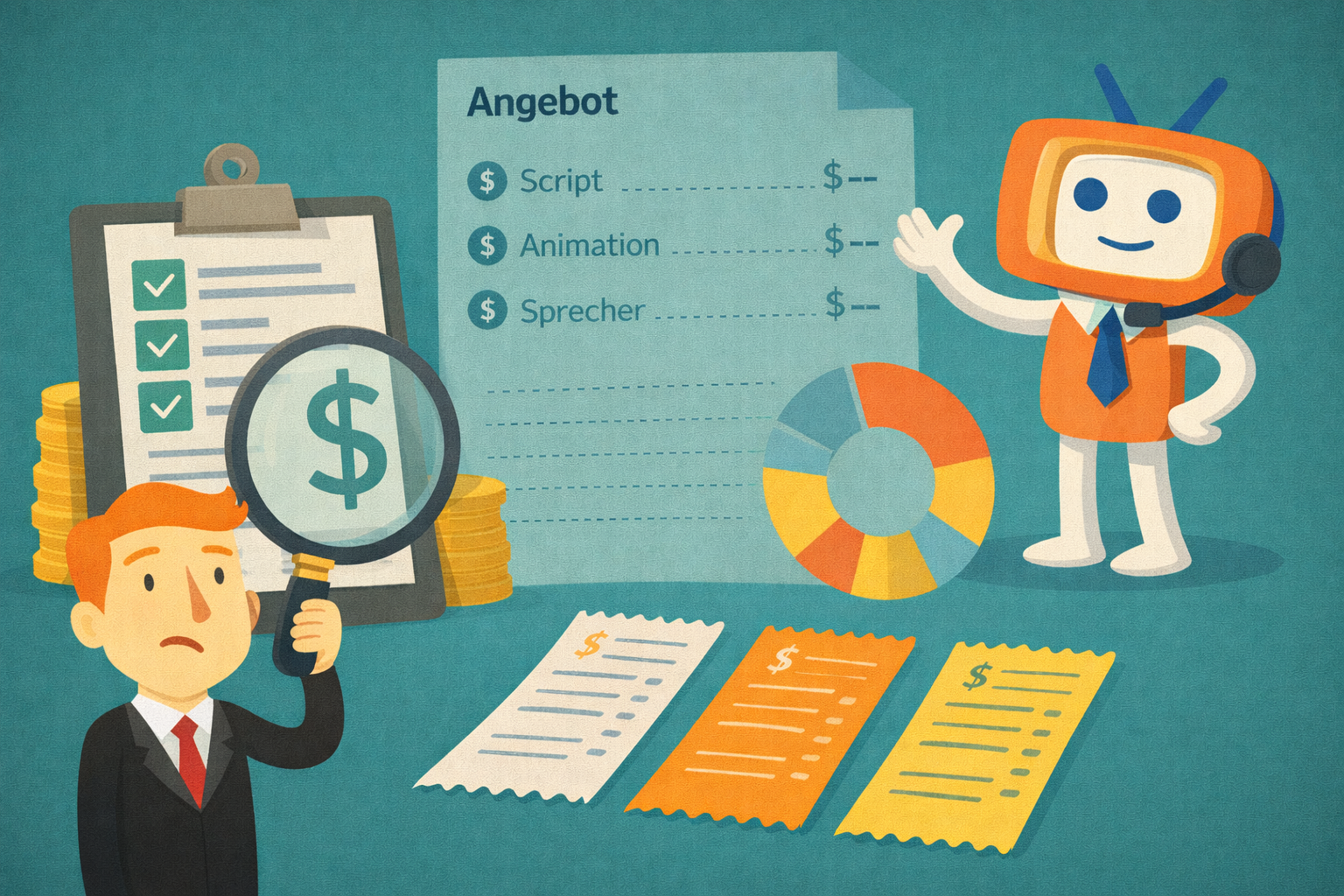

Die Eigenproduktion von Animationen hat in den letzten Jahren massiv an Zugänglichkeit gewonnen. Früher waren spezialisierte Studios, teure Hardware und proprietäre Softwarelösungen notwendig, um auch nur einfache bewegte Grafiken zu erstellen. Heute stehen kostenlose oder günstige Tools zur Verfügung, die selbst komplexe Animationstechniken ermöglichen – von Frame-für-Frame-Animation über Rigging bis hin zu Motion Graphics.

Der eigentliche Grund, selbst zu animieren, liegt aber woanders: Kontrolle. Du bestimmst Tempo, Stil, Bildsprache und narrative Struktur – ohne Kompromisse, die durch externe Dienstleister entstehen. Wer verstehen will, wie visuelle Kommunikation funktioniert, kommt an Animation kaum vorbei. Sie zwingt dich, Bewegung zu analysieren, Timing zu verstehen und narrativeBögen visuell zu übersetzen.

Konzept und Skript: Der unsichtbare Rahmen

Bevor auch nur ein einziger Frame entsteht, brauchst du Klarheit über das Ziel. Was soll die Animation zeigen, erklären oder auslösen? Ein klares Konzept definiert nicht nur Inhalt, sondern auch Tonalität, Zielgruppe und Format. Ohne diese Basis wird jeder spätere Schritt ineffizient – du animierst ins Leere.

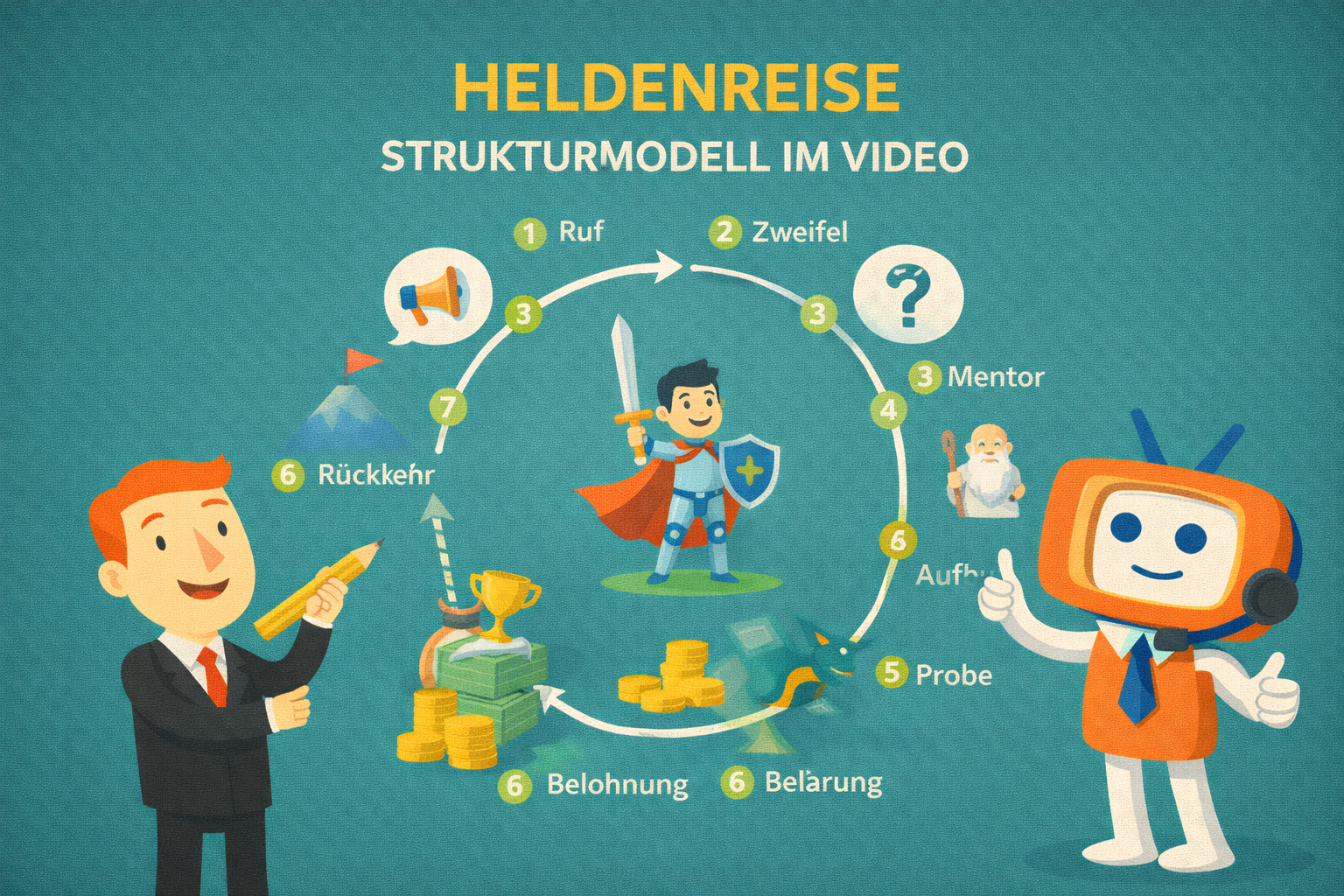

Das Skript ist dabei mehr als eine Textvorlage. Es strukturiert die gesamte visuelle Erzählung: Wer agiert? Wo spielt die Szene? Welche Informationen müssen wann vermittelt werden? Selbst bei abstrakten oder nicht-narrativen Animationen hilft ein schriftlicher Ablauf, den Rhythmus festzulegen und Redundanzen zu vermeiden. Die Storytelling-Prinzipien für Erklärvideos gelten hier genauso wie bei klassischen Videoformaten – nur dass du jede Sekunde selbst zeichnen oder komponieren musst.

Ein gutes Skript denkt bereits in Bildern. Welche Metaphern lassen sich visuell darstellen? Wo können Übergänge entstehen? Welche Elemente wiederholen sich? Diese Fragen bestimmen später den Aufwand und die Kohärenz deiner Animation.

Storyboard: Bewegung denken, bevor sie existiert

Das Storyboard übersetzt das Skript in visuelle Sequenzen. Es ist die Blaupause deiner Animation – jede Szene wird als statisches Bild skizziert, ergänzt um Notizen zu Kamerabewegung, Timing und Objektverhalten. Hier entscheidest du, welche Perspektiven du wählst, wie Figuren positioniert werden und wo visuelle Schwerpunkte liegen.

Storyboards müssen nicht perfekt gezeichnet sein. Wichtiger ist die räumliche Logik: Wo steht was? Wie bewegt sich die Kamera? Welche Elemente treten wann in Erscheinung? Professionelle Storyboards verwenden Pfeile für Bewegungsrichtungen, nummerierte Panels für die Abfolge und kurze Beschreibungen für Actionteile, die sich schwer skizzieren lassen.

Dieser Schritt spart später enorm viel Zeit. Wer direkt in der Animationssoftware experimentiert, verliert sich schnell in Details, ohne die übergeordnete Struktur im Blick zu behalten. Das Storyboard zwingt dich, die gesamte Animation vorab durchzudenken – ein Prozess, der gerade bei komplexen Projekten den Unterschied zwischen Chaos und Kontrolle ausmacht.

Animationsstile: Form folgt Funktion

Die Wahl des Animationsstils beeinflusst Aufwand, Wirkung und technische Anforderungen. 2D-Animation eignet sich für illustrative, grafische Ansätze und lässt sich mit Tools wie Adobe Animate, Toon Boom oder sogar kostenlosen Alternativen wie Krita umsetzen. 3D-Animation bietet räumliche Tiefe und fotorealistische Möglichkeiten, erfordert aber deutlich mehr Einarbeitung in Software wie Blender.

Daneben existieren hybride Ansätze: Motion Graphics kombinieren Typografie, Formen und Bewegung zu dynamischen Kompositionen, Stop-Motion nutzt physische Objekte, die frame-für-frame fotografiert werden, und Whiteboard-Animation simuliert handgezeichnete Erklärungen in Echtzeit. Jeder Stil hat eigene ästhetische und technische Logiken.

Welcher Stil passt, hängt vom Inhalt ab. Abstrakte Konzepte funktionieren oft besser mit reduzierten Formen, während narrative Geschichten von charakterbasierten Animationen profitieren. Die verschiedenen Animationsstile im Überblick zeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten sind – und wie wichtig es ist, Form und Funktion aufeinander abzustimmen.

Die Technik dahinter: Keyframes, Timing und Prinzipien

Animation basiert auf der Illusion von Bewegung durch schnelle Abfolge statischer Bilder. Die Kunst liegt darin, diese Abfolge so zu gestalten, dass sie natürlich, flüssig oder bewusst stilisiert wirkt. Keyframes markieren dabei die wichtigsten Positionen – Anfang, Höhepunkt, Ende einer Bewegung. Die Frames dazwischen, sogenannte Inbetweens, füllen die Lücken.

Timing bestimmt, wie viele Frames zwischen den Keyframes liegen. Weniger Frames bedeuten schnellere, abrupte Bewegungen, mehr Frames erzeugen Langsamkeit und Gewicht. Diese einfache Regel hat enorme Auswirkungen: Ein hüpfender Ball mit zu gleichmäßigem Timing wirkt mechanisch, ein Ball mit korrekter Beschleunigung und Verzögerung wirkt lebendig.

Die klassischen Animationsprinzipien – Squash & Stretch, Anticipation, Follow-Through, Arcs – sind keine starren Regeln, sondern Werkzeuge, um Bewegung glaubwürdiger zu machen. Ein Objekt, das sich zusammendrückt, bevor es springt, vermittelt Elastizität. Eine Bewegung, die in Bögen verläuft statt in geraden Linien, wirkt organischer. Diese Prinzipien lassen sich direkt anwenden, egal ob du in 2D, 3D oder mit anderen Techniken arbeitest. Auf Skillshare findest du eine umfassende Übersicht der wichtigsten Animationstipps, die genau diese Grundlagen praxisnah erklären.

Softwareauswahl: Werkzeug statt Hindernis

Die Software sollte deine Arbeit unterstützen, nicht erschweren. Für Einsteiger empfehlen sich intuitive Programme mit flacher Lernkurve. Adobe Animate bietet umfangreiche 2D-Funktionen, aber auch kostenpflichtige Abos. Blender ist eine vollwertige 3D-Suite, komplett kostenlos, aber mit steiler Einarbeitungszeit. Krita kombiniert Mal- und Animationsfunktionen, ideal für handgezeichnete Stile.

Für Motion Graphics ist Adobe After Effects der Industriestandard, alternativ bieten sich DaVinci Resolve Fusion oder HitFilm Express an. Wer schnell einfache Animationen erstellen will, kann auch auf webbasierte Tools wie Canva oder Animaker zurückgreifen – mit Einschränkungen bei Kontrolle und Exportqualität.

Entscheidend ist nicht die teuerste Software, sondern die, mit der du tatsächlich arbeitest. Lieber ein einfaches Tool beherrschen als in einem komplexen Programm zu scheitern. Die ultimative Anleitung zur Animation gibt konkrete Empfehlungen für verschiedene Einsatzzwecke und Kenntnisstufen.

Vom Storyboard zum ersten Frame: Der Produktionsprozess

Sobald Konzept, Skript, Storyboard und Software stehen, beginnt die eigentliche Produktion. Bei 2D-Animationen startest du mit dem Aufbau der Assets: Figuren, Hintergründe, Objekte. Diese Elemente können entweder direkt in der Animationssoftware gezeichnet oder extern erstellt und importiert werden.

Der nächste Schritt ist das Rigging – die Vorbereitung von Figuren für Bewegung. Statt jede Position neu zu zeichnen, werden bewegliche Teile (Arme, Beine, Köpfe) als separate Ebenen angelegt und über Gelenke verbunden. Das spart Zeit und ermöglicht flüssigere Bewegungen.

Jetzt folgt die Animation selbst. Du setzt Keyframes für die wichtigsten Positionen, definierst Bewegungskurven und füllst die Zwischenräume. Dieser Prozess ist iterativ: Du testest, korrigierst, verfeinert. Kleine Anpassungen an Timing oder Positionierung können den Unterschied zwischen steif und lebendig ausmachen.

Audio, Sounddesign und Synchronisation

Bild und Ton sind untrennbar. Selbst stumme Animationen profitieren von Soundeffekten, Musik oder atmosphärischen Geräuschen. Voiceover, falls geplant, sollte bereits vor der Animation aufgenommen werden – das erleichtert die Lippensynchronisation und gibt den Rhythmus vor.

Sounddesign ist mehr als Hintergrundmusik. Jede Bewegung kann akustisch unterstützt werden: das Aufsetzen eines Objekts, der Wechsel einer Szene, das Erscheinen eines Elements. Diese kleinen Details verstärken die Wirkung enorm. Kostenlose Bibliotheken wie Freesound oder Epidemic Sound bieten umfangreiche Sammlungen.

Die Synchronisation von Bild und Ton erfolgt in der Regel in der Videoschnittsoftware. Hier fügst du auch Übergänge, Farbkorrekturen und letzte visuelle Feinheiten hinzu. Dieser letzte Schliff entscheidet oft über die wahrgenommene Qualität der gesamten Animation.

Export, Formate und Veröffentlichung

Der Export richtet sich nach dem Verwendungszweck. Für Social Media sind kompakte MP4-Dateien mit H.264-Codec ideal, für professionelle Präsentationen empfehlen sich hochauflösende Formate wie ProRes. Achte auf Auflösung, Bildrate und Dateigröße – zu große Dateien lassen sich schwer teilen, zu kleine verlieren an Qualität.

Animationen für Webseiten sollten performanceoptimiert sein. GIFs eignen sich für einfache Loops, moderne Formate wie WebM bieten bessere Kompression bei höherer Qualität. Plattformen wie YouTube oder Vimeo komprimieren Videos automatisch, was du bei der Exportauswahl berücksichtigen solltest.

Die Veröffentlichung ist der letzte Schritt. Wo wird die Animation gezeigt? Auf welchen Kanälen? Welche technischen Anforderungen gelten dort? Diese Fragen bestimmen Format, Länge und Optimierung. Wer Erklärvideos selbst erstellt, kennt diese Überlegungen bereits – sie gelten für jede Form visueller Kommunikation.

Iteratives Lernen: Fehler als Material

Animation ist kein linearer Prozess. Selbst erfahrene Profis arbeiten iterativ: entwerfen, testen, verwerfen, neu ansetzen. Deine ersten Versuche werden nicht perfekt sein – und das ist in Ordnung. Wichtiger als sofortige Perfektion ist kontinuierliches Experimentieren.

Analysiere andere Animationen. Pausiere Videos, spiele sie Frame für Frame ab, verstehe, wie Bewegung konstruiert ist. Kopiere bewusst, um Techniken zu begreifen. Übe mit einfachen Objekten: ein Ball, der hüpft, eine Form, die sich transformiert, ein Charakter, der geht. Diese klassischen Übungen sind nicht zufällig Standard in jeder Animationsausbildung.

Feedback ist wertvoll. Zeige deine Arbeit anderen, frage gezielt nach Schwachstellen. Timing wirkt oft subjektiv, ein externer Blick hilft, blinde Flecken zu identifizieren. Online-Communities, Foren oder spezialisierte Plattformen bieten Austausch und Kritik – nutze sie.

Von der Skizze zur Bewegung: Ein Handwerk, kein Geheimnis

Animation selbst zu machen bedeutet, Kontrolle über visuelle Kommunikation zu übernehmen. Es erfordert Zeit, Geduld und die Bereitschaft, technische wie kreative Hürden zu meistern. Aber es ist machbar – für jeden, der bereit ist, Schritt für Schritt vorzugehen.

Du brauchst kein Studio, keine teure Ausrüstung, keine jahrelange Ausbildung. Was du brauchst, ist ein klares Konzept, die richtigen Werkzeuge und die Bereitschaft, zu experimentieren. Der Weg von der ersten Skizze zur fertigen Bewegung ist kein Sprint, sondern eine Abfolge bewusster Entscheidungen – jede davon zählt.