Drei Sekunden. So lange dauert es im Durchschnitt, bis ein Nutzer entscheidet, ob er auf deiner Website bleibt oder weiterzieht. Drei Sekunden, um ein komplexes Produkt zu erklären, Vertrauen aufzubauen und zum Handeln zu motivieren. Unmöglich? Nicht mit dem richtigen Erklärfilm.

Als ich vor über zehn Jahren begann, mit Erklärfilmen zu arbeiten, war das Medium noch ein Geheimtipp. Wenige Unternehmen verstanden die Macht bewegter Bilder kombiniert mit präziser Botschaft. Heute ist der Erklärfilm nicht mehr wegzudenken – und trotzdem herrscht Verwirrung darüber, was ihn eigentlich ausmacht.

Ein Erklärfilm ist kein Werbefilm mit bunten Animationen. Er ist auch kein Imagefilm mit erklärenden Elementen. Ein echter Erklärfilm folgt einer klaren didaktischen Logik: Er nimmt komplexe Sachverhalte und macht sie für eine definierte Zielgruppe verständlich, ohne zu vereinfachen oder zu verwirren.

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: 95% der Menschen behalten Informationen besser, wenn sie visuell vermittelt werden. Videos steigern die Conversion-Rate um durchschnittlich 80%. Aber diese Statistiken erzählen nur die halbe Geschichte. Die andere Hälfte ist Handwerk – das Verstehen der verschiedenen Formate, das strategische Setzen von Zielen und das Messen echter Erfolgsfaktoren.

Dieser Guide zeigt dir nicht nur, was ein Erklärfilm ist. Er zeigt dir, wie du das Format strategisch einsetzt, welche Stilmittel wirklich funktionieren und warum manche Erklärfilme Millionen erreichen, während andere ungesehen bleiben.

1. Definition und Abgrenzung: Was macht einen Erklärfilm zum Erklärfilm?

Ein Erklärfilm ist ein audiovisuelles Medium, das komplexe Sachverhalte, Produkte oder Dienstleistungen für eine definierte Zielgruppe verständlich macht. Diese Definition klingt simpel, doch die Abgrenzung zu anderen Videoformaten ist entscheidend für den Erfolg.

Der fundamentale Unterschied liegt im didaktischen Ansatz. Während ein Werbefilm primär überzeugen und ein Imagefilm primär emotionalisieren will, verfolgt ein Erklärfilm das Ziel des Verstehens. Er reduziert Komplexität, ohne zu banalisieren. Er informiert, ohne zu langweilen. Er aktiviert, ohne zu manipulieren.

Kernmerkmale eines echten Erklärfilms:

- Klare didaktische Struktur (Problem → Lösung → Nutzen)

- Zielgruppenspezifische Sprache und Visualisierung

- Fokus auf ein Hauptthema ohne Ablenkungen

- Handlungsaufforderung als logische Konsequenz

- Messbare Wissensvermittlung

Infobox: Der 3-Sekunden-Test Ein guter Erklärfilm beantwortet innerhalb der ersten drei Sekunden: "Worum geht es?" Wenn Zuschauer nach dieser Zeit noch nicht wissen, ob das Video für sie relevant ist, hat der Film versagt.

Die Verwechslung mit Werbe- oder Imagefilmen führt zu einem der häufigsten Fehler: dem Versuch, alles gleichzeitig zu erreichen. Ein Erklärfilm, der erklären UND verkaufen UND emotionalisieren UND das Unternehmen präsentieren will, erreicht keines dieser Ziele richtig.

In meiner Praxis beobachte ich immer wieder, wie Unternehmen ihre wichtigste Botschaft verwässern, weil sie zu viel in einen Film packen wollen. Der beste Erklärfilm konzentriiert sich auf eine einzige Kernbotschaft und macht diese unwiderstehlich klar.

Die Abgrenzung ist auch deshalb wichtig, weil sie die Erfolgsmessung bestimmt. Bei einem Werbefilm messen wir Conversion-Rates, bei einem Imagefilm Brand-Awareness. Bei einem Erklärfilm messen wir Verständnis und Wissenszuwachs.

Mehr erfahren: Definition und Ursprung von Erklärfilmen

2. Strategische Ziele: Warum Unternehmen auf Erklärfilme setzen

Erklärfilme verfolgen drei strategische Hauptziele: Komplexitätsreduktion, Vertrauensaufbau und Handlungsaktivierung. Diese Ziele unterscheiden sich fundamental von klassischen Marketingzielen und erfordern einen anderen Ansatz.

Komplexitätsreduktion bedeutet mehr als Vereinfachung. Es bedeutet, die Essenz eines Sachverhalts zu destillieren, ohne wichtige Nuancen zu verlieren. Ein guter Erklärfilm macht aus einem 50-seitigen Whitepaper eine verständliche 2-Minuten-Geschichte, ohne oberflächlich zu werden.

Die Herausforderung liegt in der didaktischen Reduktion. Welche Informationen sind für die Zielgruppe wirklich relevant? Welche Details können weggelassen werden, ohne das Verständnis zu gefährden? Diese Fragen entscheiden über Erfolg oder Scheitern.

Vertrauensaufbau durch Transparenz ist das zweite zentrale Ziel. Während Werbung oft mit emotionalen Triggern arbeitet, schafft ein Erklärfilm Vertrauen durch Klarheit. Er zeigt, dass das Unternehmen sein Produkt oder seine Dienstleistung so gut versteht, dass es sie einfach erklären kann.

Typische Einsatzziele in der Praxis:

- Produkteinführungen bei erklärungsbedürftigen Innovationen

- Onboarding neuer Kunden oder Mitarbeiter

- Prozesserklärungen in komplexen Organisationen

- Compliance-Schulungen mit hohen Verständnisanforderungen

- Lead-Generierung durch Wissensvermittlung

Infobox: Das Paradox der Einfachheit Je komplexer ein Produkt ist, desto einfacher muss die Erklärung sein. Aber: Einfachheit ist das Resultat harter Arbeit, nicht deren Abwesenheit.

Handlungsaktivierung als drittes Ziel funktioniert anders als bei klassischer Werbung. Ein Erklärfilm motiviert nicht durch Druck oder Verknappung, sondern durch Verständnis. Wenn Menschen verstehen, warum sie etwas tun sollten, handeln sie freiwilliger und nachhaltiger.

In einem Beratungsprojekt erlebte ich, wie ein Softwareunternehmen seine Conversion-Rate um 340% steigerte – nicht durch aggressivere Verkaufstaktiken, sondern durch einen Erklärfilm, der potentielle Kunden befähigte, die Komplexität der Software zu verstehen und den Nutzen selbst zu erkennen.

Die strategische Zielsetzung bestimmt alle nachgelagerten Entscheidungen: Format, Länge, Stil, Verbreitung und Erfolgsmessung. Wer seine Ziele nicht klar definiert, produziert bestenfalls schöne, aber wirkungslose Videos.

Hier weiterlesen: Warum Erklärfilme so effektiv sind

3. Formate im Detail: Von 2D-Animation bis Hybridlösungen

Die Formatvielfalt bei Erklärfilmen ist größer als viele denken – und die Wahl des richtigen Formats entscheidet maßgeblich über den Erfolg. Jedes Format hat spezifische Stärken, Schwächen und optimale Einsatzgebiete.

2D-Animation ist der Klassiker und nach wie vor das vielseitigste Format. Die Stärke liegt in der völligen gestalterischen Freiheit: Komplexe Prozesse lassen sich visualisieren, abstrakte Konzepte werden greifbar, und die Aufmerksamkeit wird gezielt gelenkt. 2D-Animationen funktionieren besonders gut bei erklärungsbedürftigen Services oder abstrakten Produkten.

3D-Animation bringt räumliche Tiefe ins Spiel und eignet sich hervorragend für physische Produkte oder technische Prozesse. Der Aufwand ist höher, aber die Wirkung bei komplexen technischen Erklärungen oft überlegen. Besonders in B2B-Bereichen wie Maschinenbau oder Medizintechnik zeigt 3D seine Stärken.

Whiteboard-Animationen schaffen eine besondere Intimität und Authentizität. Das Format suggeriert Entstehung in Echtzeit und eignet sich gut für komplexe Argumentationsketten oder Prozesserklärungen. Der Stil ist weniger ablenkend und fokussiert stärker auf den Inhalt.

Realfilm mit erklärenden Elementen kombiniert menschliche Authentizität mit didaktischer Klarheit. Sprecher oder Moderatoren schaffen Vertrauen, während Grafiken und Animationen komplexe Inhalte verdeutlichen. Ideal für persönliche Services oder wenn Glaubwürdigkeit im Vordergrund steht.

Screencast-Erklärungen zeigen Software oder digitale Prozesse direkt im Interface. Das Format ist kostengünstig und authentisch, erfordert aber besondere Aufmerksamkeit bei der didaktischen Aufbereitung, da reine Screen-Aufnahmen oft verwirrend wirken.

Format-Auswahlkriterien:

- Zielgruppe und deren Sehgewohnheiten

- Komplexität des zu erklärenden Inhalts

- Budget und Zeitrahmen

- Einsatzkanäle und technische Anforderungen

- Markenidentität und gewünschte Anmutung

Infobox: Das Hybrid-Prinzip Die erfolgreichsten Erklärfilme kombinieren oft mehrere Formate. Ein Realfilm-Intro schafft Vertrauen, 2D-Animationen erklären komplexe Zusammenhänge, und Screencast-Elemente zeigen konkrete Anwendungen.

Hybridlösungen werden immer beliebter, weil sie die Stärken verschiedener Formate kombinieren. Ein typisches Beispiel: Ein Erklärfilm beginnt mit einer realen Person, die das Problem schildert, wechselt dann zu animierten Sequenzen für die Lösungserklärung und endet wieder im Realfilm für den Call-to-Action.

Die Formatwahl sollte nie rein ästhetischen Überlegungen folgen. In einem Projekt wollte ein Kunde unbedingt eine aufwendige 3D-Animation für eine simple Software-Funktion. Das Resultat war visuell beeindruckend, aber didaktisch überladen. Ein einfacher Screencast mit gezielten grafischen Hervorhebungen hätte den gleichen Lerneffekt mit einem Zehntel des Budgets erreicht.

Die Zukunft gehört adaptiven Formaten: Erklärfilme, die sich automatisch an Device, Kontext und Nutzerverhalten anpassen. Aber auch hier gilt: Format folgt Funktion, nicht umgekehrt.

Im Detail: Erklärfilm vs. Infografik Vergleich

4. Stilmittel und Gestaltungsprinzipien: Die Werkzeuge der Verständlichkeit

Die Gestaltung eines Erklärfilms folgt anderen Gesetzmäßigkeiten als klassische Werbefilme. Hier geht es nicht um Aufmerksamkeit um jeden Preis, sondern um optimale Informationsübertragung. Die wichtigsten Stilmittel dienen alle einem Ziel: der Reduktion kognitiver Belastung.

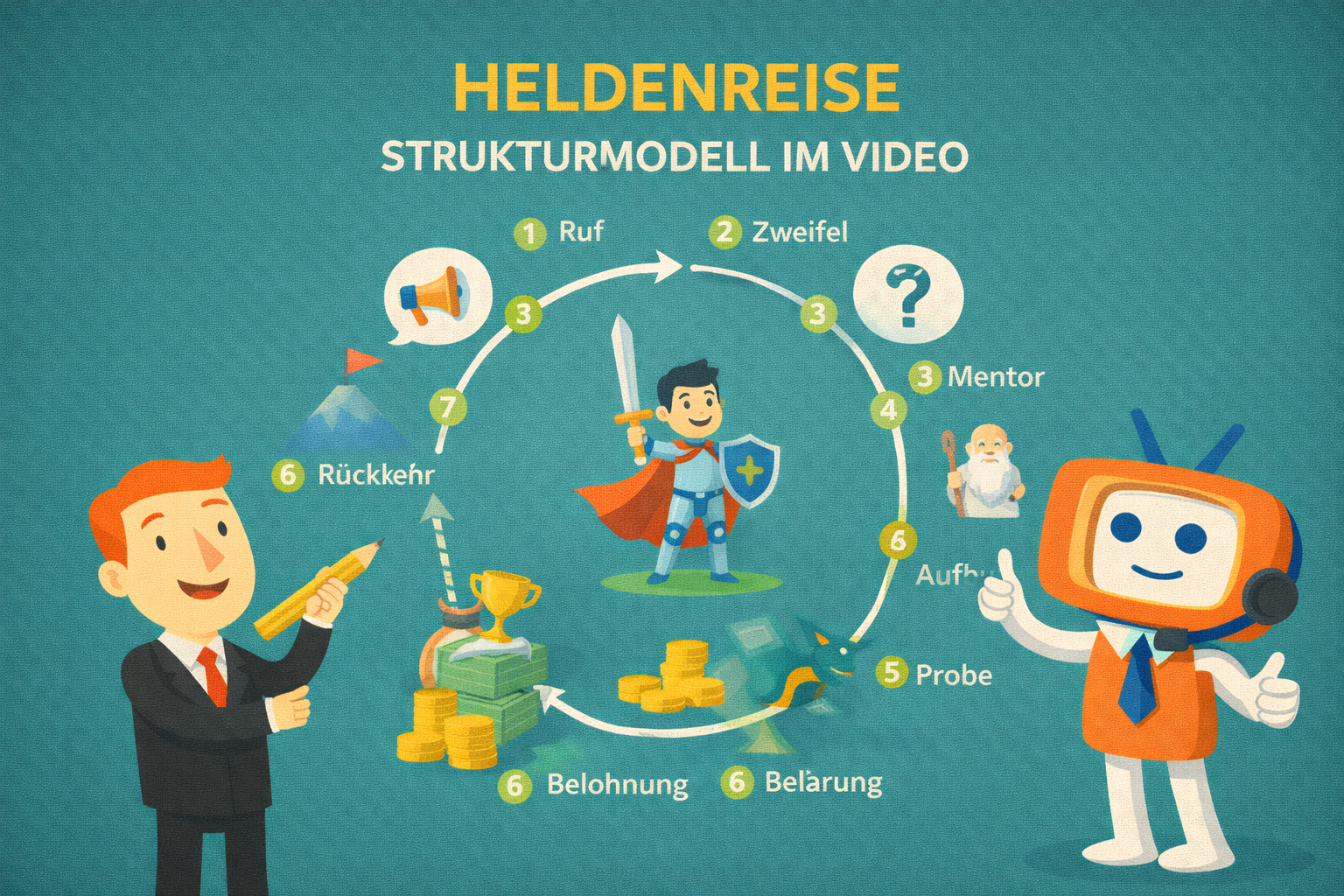

Storytelling als Grundgerüst strukturiert Information in verständlichen Abfolgen. Die klassische Dramaturgie (Problem-Lösungsweg-Lösung-Nutzen) entspricht der natürlichen Art, wie Menschen Informationen verarbeiten. Geschichten schaffen emotionale Anker, die das Behalten von Fakten erleichtern.

Visuelle Hierarchie lenkt die Aufmerksamkeit gezielt und verhindert Überforderung. Größe, Farbe, Position und Bewegung signalisieren, was wichtig ist und was nebensächlich. Ein guter Erklärfilm führt das Auge wie ein unsichtbarer Guide durch die Information.

Metaphern und Analogien übersetzen Unbekanntes in Bekanntes. Komplexe technische Prozesse werden durch Alltagsvergleiche verständlich. Die Kunst liegt darin, treffende Metaphern zu finden, die erhellen statt verwirren.

Sprechertext als Navigationssystem führt durch die visuellen Informationen, ohne sie zu wiederholen. Die besten Erklärfilme nutzen die Synergie zwischen gesprochenem Wort und Bild: Der Text gibt Kontext und Struktur, die Visualisierung zeigt Details und Zusammenhänge.

Sounddesign für Atmosphäre und Verständnis ist mehr als Hintergrundmusik. Gezielte Soundeffekte unterstreichen wichtige Momente, schaffen Aufmerksamkeitspunkte und können sogar komplexe Abläufe akustisch verdeutlichen.

Gestaltungsprinzipien für maximale Verständlichkeit:

- Ein visueller Fokus pro Szene

- Konsistente Farbcodierung für zusammengehörige Elemente

- Ausreichende Pausen zwischen Informationsblöcken

- Wiederholung wichtiger Elemente in verschiedenen Varianten

- Klare räumliche und zeitliche Orientierung

Infobox: Die 7±2-Regel Menschen können maximal 7±2 Informationseinheiten gleichzeitig verarbeiten. Mehr Elemente auf dem Bildschirm führen zu kognitiver Überlastung und Verständnisproblemen.

Die Gestaltung muss auch kulturelle und zielgruppenspezifische Faktoren berücksichtigen. Farben haben unterschiedliche Bedeutungen, Leserichtungen variieren, und Symbole werden nicht universal verstanden. Ein Erklärfilm für internationale Märkte erfordert andere Gestaltungsentscheidungen als einer für eine homogene, lokale Zielgruppe.

Besonders kritisch ist das Timing. Zu schnelle Schnitte überfordern, zu langsame langweilen. Das optimale Tempo hängt von der Komplexität des Inhalts und der Vorerfahrung der Zielgruppe ab. Fachexperten benötigen andere Geschwindigkeiten als Einsteiger.

In der Praxis erlebe ich oft, dass Auftraggeber ihre eigene Expertise überschätzen und zu komplexe Gestaltungen fordern. Was für sie selbstverständlich ist, kann für die Zielgruppe völlig neu sein. Die Kunst liegt darin, den optimalen Komplexitätsgrad zu finden: So einfach wie möglich, so komplex wie nötig.

Zur Vertiefung: Visuelle Sprache und Symbolik

5. Psychologische Wirkungsweise: Warum bewegte Bilder im Gehirn anders verarbeitet werden

Die Überlegenheit von Erklärfilmen gegenüber statischen Medien hat neurobiologische Grundlagen. Unser Gehirn ist evolutionär darauf programmiert, bewegte Inhalte priorisiert zu verarbeiten – ein Überlebensmechanismus, der heute der Informationsvermittlung zugutekommt.

Dual Coding Theory erklärt, warum audiovisuelle Inhalte besser behalten werden: Informationen werden sowohl verbal als auch visuell kodiert, wodurch doppelte Gedächtnisspuren entstehen. Diese Redundanz erhöht die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Erinnerung um bis zu 400%.

Aufmerksamkeitssteuerung durch Bewegung nutzt primitive Reflexe. Bewegte Objekte ziehen automatisch Aufmerksamkeit auf sich, auch wenn wir bewusst woanders hinschauen wollen. Erklärfilme können diese reflexhafte Aufmerksamkeit gezielt für wichtige Informationen nutzen.

Emotionale Aktivierung durch Storytelling und Charaktere schafft neurochemische Grundlagen für besseres Lernen. Emotionen verstärken Gedächtnisbildung und machen abstrakte Informationen persönlich relevant. Ein gut erzählter Erklärfilm aktiviert das Belohnungssystem des Gehirns.

Kognitive Entlastung durch visuelle Informationsverarbeitung: Bilder werden 60.000-mal schneller verarbeitet als Text. Komplexe Zusammenhänge, die schriftlich mehrere Absätze benötigen, können visuell in Sekunden erfasst werden.

Wirkungsmechanismen im Detail:

- Spiegelneuronen aktivieren sich bei Beobachtung von Handlungen

- Rhythmus und Musik synchronisieren Gehirnwellen

- Farben beeinflussen Aufmerksamkeit und Erinnerung

- Gesichter schaffen automatisch emotionale Verbindungen

- Bewegungsmuster folgen natürlichen Sehgewohnheiten

Infobox: Der Pictorial Superiority Effect Bilder werden nicht nur schneller verarbeitet, sondern auch länger und genauer erinnert als Worte. Dieser Effekt verstärkt sich, wenn Bilder und Text semantisch zusammenhängen.

Die psychologische Wirkung hängt stark von der Ausführungsqualität ab. Schlecht gemachte Animationen können das Gegenteil bewirken: Sie irritieren, lenken ab und behindern das Verständnis. Das Uncanny Valley-Phänomen tritt auch bei Erklärfilmen auf – zu realistische, aber nicht perfekte Darstellungen wirken befremdlich.

Timing und Rhythmus haben direkten Einfluss auf die Gehirnaktivität. Gleichmäßige Rhythmen beruhigen und fördern Konzentration, während unregelmäßige Wechsel Aufmerksamkeit erzeugen. Die besten Erklärfilme nutzen diese Erkenntnisse bewusst für ihre Dramaturgie.

Besonders faszinierend ist die Rolle der Vorstellungskraft: Gut gemachte Erklärfilme regen Zuschauer dazu an, die gezeigten Konzepte mental weiterzudenken. Diese aktive Beteiligung verstärkt Verständnis und Erinnerung erheblich.

In einem Pilotprojekt mit einer Universität konnten wir nachweisen, dass Studierende nach einem 3-minütigen Erklärfilm bessere Testergebnisse erzielten als nach einer 45-minütigen Vorlesung zum gleichen Thema. Der Grund: optimierte kognitive Belastung und multisensorische Informationsvermittlung.

Die Zukunft liegt in personalisierten Erklärfilmen, die sich an individuelle Lerntypen und Vorerfahrungen anpassen. Aber auch hier gilt: Technik dient dem Verständnis, nicht umgekehrt.

Mehr dazu: Animation und Verständnis

6. Textgestaltung und Sprachoptimierung: Worte, die Bilder verstärken

Die Sprache in Erklärfilmen folgt anderen Gesetzmäßigkeiten als Werbe- oder Fachtexte. Sie muss sich nahtlos mit visuellen Elementen verbinden, ohne zu konkurrenzen oder zu wiederholen. Das Zusammenspiel von gesprochenem Wort und Bild entscheidet über Verständlichkeit und Wirkung.

Sprachliche Klarheit bedeutet mehr als einfache Worte. Es bedeutet präzise Begriffe, die eindeutig verstanden werden. Fachsprache ist nicht automatisch schlecht – wenn die Zielgruppe sie versteht. Entscheidend ist die Balance zwischen Genauigkeit und Verständlichkeit.

Rhythmus und Sprechgeschwindigkeit müssen zur visuellen Geschwindigkeit passen. Zu schneller Text überfordert, zu langsamer langweilt. Die optimale Sprechgeschwindigkeit liegt bei 140-160 Wörtern pro Minute für komplexe Inhalte, bei 160-180 für einfachere Themen.

Struktur durch sprachliche Signale hilft Zuschauern, komplexe Informationen zu organisieren. Übergangswörter wie "zunächst", "daraufhin", "schließlich" schaffen mentale Ordnung. Wiederholungen wichtiger Begriffe verstärken Kernbotschaften.

Text-Bild-Synergie optimieren:

- Text gibt Kontext, Bild zeigt Details

- Wichtige Begriffe werden sowohl gesprochen als auch visualisiert

- Pausen im Text ermöglichen visuelle Informationsaufnahme

- Emotionale Sprache verstärkt visuelle Metaphern

- Fragen aktivieren und strukturieren die Aufmerksamkeit

Infobox: Die 3-Sekunden-Regel für Text Jede wichtige Information sollte mindestens 3 Sekunden visuell verfügbar bleiben. Kürzere Einblendungen können nicht bewusst verarbeitet werden.

Zielgruppengerechte Ansprache erfordert genaue Kenntnis der Kommunikationsgewohnheiten. B2B-Zielgruppen erwarten andere Tonalitäten als B2C-Kunden. Technische Zielgruppen wollen Präzision, Endkunden wollen Relevanz.

Die größte Herausforderung ist die kognitive Belastung. Menschen können nicht gleichzeitung komplexen Text hören UND komplexe Bilder verarbeiten. Einer der beiden Kanäle muss dominieren, der andere unterstützen.

Häufige Sprachfehler in Erklärfilmen:

- Redundanz: Text wiederholt genau, was gezeigt wird

- Konkurrenz: Text und Bild transportieren verschiedene Botschaften

- Überlastung: Zu viele Informationen in zu kurzer Zeit

- Abstraktheit: Sprache bleibt zu allgemein und unspezifisch

- Monotonie: Fehlende Variation in Tempo und Betonung

Call-to-Action Integration erfordert besondere Aufmerksamkeit. Der Handlungsaufruf darf nicht wie ein Fremdkörper wirken, sondern muss sich logisch aus der Erklärung ergeben. Die beste CTA fühlt sich wie der nächste natürliche Schritt an.

In der Praxis beobachte ich oft, dass Unternehmen ihre Texte zu komplex formulieren, weil sie Kompetenz demonstrieren wollen. Das Gegenteil ist der Fall: Wer komplexe Sachverhalte einfach erklären kann, demonstriert wahre Expertise.

Die Zukunft gehört adaptiven Texten, die sich an Vorwissen und Kontext der Zuschauer anpassen. Aber auch heute schon können A/B-Tests verschiedener Textversionen die Wirkung erheblich verbessern.

Vertiefung hier: Text vs. Bild Zusammenspiel

7. Optimale Länge und Timing: Die Wissenschaft der Aufmerksamkeitsspanne

Die Frage nach der optimalen Länge von Erklärfilmen beschäftigt jeden Produzenten – und die Antwort ist komplexer als die oft zitierte "60-Sekunden-Regel". Die ideale Länge hängt von Inhalt, Zielgruppe, Kontext und Vertriebskanal ab.

Aufmerksamkeitsspannen variieren erheblich: Social Media erfordert andere Längen als E-Learning-Plattformen. YouTube-Nutzer haben andere Erwartungen als Website-Besucher auf Produktseiten. Die Devise "so kurz wie möglich" kann kontraproduktiv sein, wenn wichtige Informationen geopfert werden.

Die 60-Sekunden-Regel hat ihre Berechtigung für Social Media und erste Aufmerksamkeitsgewinnung. Aber komplexe B2B-Produkte oder Prozesse benötigen oft 2-4 Minuten für verständliche Erklärung. Entscheidend ist nicht die absolute Länge, sondern die Informationsdichte pro Zeiteinheit.

Segmentierung für optimale Verständlichkeit teilt längere Erklärungen in verdauliche Häppchen. Kapitelmarken, visuelle Pausen und inhaltliche Zwischenfazits helfen, auch längere Filme verständlich zu halten. Interaktive Elemente ermöglichen individuelles Tempo.

Timing-Strategien für verschiedene Einsatzzwecke:

- Elevator Pitch: 30-60 Sekunden, eine Kernbotschaft

- Produkterklärung: 90-180 Sekunden, Problem-Lösung-Nutzen

- Prozesserklärung: 2-4 Minuten, Schritt-für-Schritt-Anleitung

- Onboarding: 3-8 Minuten, komprehensive Einführung

- Training: 5-15 Minuten, vertieftes Lernen

Infobox: Der Aufmerksamkeits-Verlauf Die Aufmerksamkeit folgt einer vorhersagbaren Kurve: Hohes Interesse am Anfang, Abfall nach 20-30 Sekunden, mögliche Erholung bei starkem Call-to-Action. Erfolgreiche Erklärfilme nutzen diese Kurve strategisch.

Pacing und Rhythmus sind wichtiger als absolute Länge. Ein 3-Minuten-Film kann sich kürzer anfühlen als ein 60-Sekunden-Film, wenn das Pacing stimmt. Variation in Geschwindigkeit, visuelle Komplexität und Informationsdichte schafft natürliche Aufmerksamkeitszyklen.

Zielgruppenspezifische Längenoptimierung:

- C-Level Executives: Kurz und prägnant (60-90 Sekunden)

- Fachexperten: Detailliert und gründlich (3-5 Minuten)

- Endkunden: Emotional und nutzenorientiert (90-120 Sekunden)

- Einsteiger: Gründlich und schrittweise (2-4 Minuten)

Kanal-optimierte Längen berücksichtigen Plattform-Eigenarten. LinkedIn bevorzugt 30-90 Sekunden, YouTube 2-4 Minuten, Website-Embeddings 90-180 Sekunden. Jeder Kanal hat seine eigenen Aufmerksamkeitsmuster.

Die Messung der optimalen Länge erfolgt über Engagement-Metriken: Absprungrate, Completion-Rate, Replay-Rate und nachgelagerte Aktionen. Ein 4-Minuten-Film mit 80% Completion-Rate ist erfolgreicher als ein 60-Sekunden-Film mit 30% Completion-Rate.

In einem A/B-Test für einen Softwarehersteller stellten wir fest, dass die 3-Minuten-Version eines Erklärfilms 40% mehr qualifizierte Leads generierte als die auf 90 Sekunden gekürzte Version – trotz niedrigerer Gesamtreichweite. Der Grund: Besseres Verständnis führte zu qualifizierteren Interessenten.

Die Zukunft gehört adaptiven Längen: Erklärfilme, die sich automatisch an verfügbare Zeit und Aufmerksamkeitsspanne anpassen. Bis dahin gilt: Optimal ist die Länge, die alle wichtigen Informationen verständlich vermittelt, ohne Zeit zu verschwenden.

Detail-Analyse: Perfekte Länge für Erklärfilme

8. Vertrauensaufbau durch Transparenz: Psychologische Prinzipien glaubwürdiger Videos

Vertrauen ist die Währung erfolgreicher Erklärfilme. Während Werbung oft mit Emotionen und Versprechungen arbeitet, schafft ein Erklärfilm Vertrauen durch Transparenz, Kompetenz und Authentizität. Diese psychologischen Prinzipien entscheiden über Glaubwürdigkeit und nachgelagerte Handlungen.

Transparenz als Vertrauensgrundlage bedeutet, ehrlich über Grenzen, Herausforderungen und realistische Erwartungen zu sprechen. Erklärfilme, die nur Vorteile zeigen, wirken unglaubwürdig. Ausgewogene Darstellungen schaffen Authentizität und reduzieren spätere Enttäuschungen.

Kompetenzdemonstration durch detailliertes Fachwissen zeigt, dass hinter dem Film echte Expertise steht. Nicht oberflächliche Buzzwords, sondern präzise Erklärungen komplexer Zusammenhänge schaffen Respekt und Vertrauen. Wer sein Gebiet wirklich versteht, kann es einfach erklären.

Soziale Beweise verstärken Glaubwürdigkeit erheblich. Kundenstimmen, Referenzen, Zertifizierungen oder Auszeichnungen integriert in die Erklärung schaffen Sicherheit. Aber: Übertreibung wirkt kontraproduktiv.

Die sieben Vertrauensprinzipien für Erklärfilme:

1. Konsistenz: Visuelle und inhaltliche Stimmigkeit über den gesamten Film

2. Autorität: Erkennbare Expertise ohne Angeberei

3. Sympathie: Menschliche Ansprache ohne aufgesetzte Freundlichkeit

4. Reziprozität: Wertvolle Informationen ohne direkte Gegenleistung

5. Knappheit: Realistische Grenzen ohne künstliche Verknappung

6. Konsens: Soziale Beweise ohne übertriebene Testimonials

7. Commitment: Klare Positionierung ohne aggressive Verkaufstaktiken

Infobox: Der Vertrauens-Paradox Je härter ein Film versucht, Vertrauen zu erzeugen, desto unglaubwürdiger wirkt er. Authentisches Vertrauen entsteht als Nebenprodukt kompetenter, transparenter Kommunikation.

Authentizität durch Imperfektion ist ein oft übersehenes Prinzip. Perfekt polierte Filme können distanziert wirken. Gezielte Imperfektion – ein natürlicher Sprechstil, realistische Darstellungen, ehrliche Einschränkungen – schafft menschliche Verbindung.

Emotionale Intelligenz zeigt sich in der sensiblen Behandlung von Ängsten, Sorgen und Widerständen der Zielgruppe. Ein vertrauensvoller Erklärfilm adressiert diese Punkte proaktiv, ohne sie zu dramatisieren.

Häufige Vertrauenskiller:

- Übertriebene Versprechen ohne realistische Grundlage

- Aggressive Verkaufstaktiken am Ende des Films

- Widersprüche zwischen gezeigten und beschriebenen Inhalten

- Unnatürliche Testimonials oder gekaufte Bewertungen

- Fehlendes Impressum oder unklare Absenderinformationen

Messbare Vertrauensindikatoren umfassen längere Verweildauer, höhere Conversion-Rates, mehr direkte Kontaktaufnahmen und positive Rückmeldungen. Vertrauen zeigt sich auch in der Qualität der generierten Leads: Vertrauensvolle Filme ziehen qualifiziertere Interessenten an.

In einem Projekt für einen Finanzdienstleister steigerten wir die Conversion-Rate um 280%, indem wir typische Kundenbedenken proaktiv im Erklärfilm adressierten. Anstatt nur Vorteile zu präsentieren, zeigten wir auch, für wen das Produkt NICHT geeignet ist. Diese Transparenz schaffte Vertrauen und qualifizierte Interessenten vorab.

Kulturelle Vertrauensfaktoren variieren zwischen Märkten. Deutsche Zielgruppen erwarten andere Vertrauenssignale als amerikanische oder asiatische. Lokalisierung bedeutet mehr als Übersetzung – sie erfordert kulturelle Anpassung der Vertrauenselement.

Die digitale Zukunft erfordert neue Vertrauensstrategien: Blockchain-Verifizierung, KI-Transparenz und datenschutzkonforme Personalisierung werden zu neuen Vertrauensfaktoren.

Erweiterte Analyse: Wie Erklärfilme Vertrauen schaffen

9. Zielgruppendefinition und -ansprache: Warum nicht jedes Video für alle funktioniert

Die häufigste Ursache für ineffektive Erklärfilme ist mangelnde Zielgruppenfokussierung. Der Versuch, alle anzusprechen, führt dazu, niemanden richtig zu erreichen. Erfolgreiche Erklärfilme sprechen eine klar definierte Zielgruppe in ihrer spezifischen Situation und Sprache an.

Zielgruppensegmentierung geht weit über demografische Merkmale hinaus. Entscheidend sind Vorwissen, Motivation, Kontext und Erwartungen. Ein IT-Experte benötigt andere Erklärungen als ein Geschäftsführer, auch wenn beide das gleiche Produkt bewerten.

Wissensstände berücksichtigen ist kritisch für Verständlichkeit. Einsteiger brauchen Grundlagen und Kontext, Experten wollen Details und Differenzierung. Ein Film, der beiden gerecht werden will, wird für beide unbefriedigend.

Motivationslagen verstehen hilft bei der richtigen Ansprache. Problemgetriebene Sucher brauchen andere Inhalte als lösungsorientierte Entscheider. Compliance-geprägte Zielgruppen erwarten andere Argumente als innovationsaffine Gruppen.

Zielgruppen-Personas für Erklärfilme:

- Der Skeptiker: Braucht Beweise und rationale Argumente

- Der Zeitgeplagte: Will schnelle, präzise Informationen

- Der Perfektionist: Erwartet vollständige, detaillierte Erklärungen

- Der Visionär: Interessiert sich für Potentiale und Zukunftschancen

- Der Pragmatiker: Fokussiert auf praktische Umsetzung

Infobox: Die 80/20-Regel der Zielgruppenansprache 80% der Wirkung erzielen Sie mit 20% der möglichen Zielgruppen. Fokussierung auf die wichtigsten Segmente ist effektiver als breite Ansprache.

Kontextspezifische Ansprache berücksichtigt die Situation, in der der Film konsumiert wird. LinkedIn-Nutzer in der Mittagspause haben andere Bedürfnisse als Website-Besucher bei der intensiven Produktrecherche.

Sprachliche Anpassung umfasst Fachbegriffe, Tonalität, Geschwindigkeit und kulturelle Referenzen. B2B-Kommunikation erfordert andere Codes als B2C-Ansprache. Internationale Zielgruppen benötigen kulturelle Lokalisierung, nicht nur Übersetzung.

Häufige Zielgruppenfehler:

- Zu breite Definition ("alle Unternehmen")

- Demografische statt psychografische Segmentierung

- Ignorieren von Vorwissen und Kontext

- Uniform Ansprache verschiedener Entscheiderrollen

- Fehlende Validierung der Zielgruppenhypothesen

Multi-Zielgruppen-Strategien funktionieren durch modulare Erklärfilme oder Sequenzen, die verschiedene Sichtweisen berücksichtigen. Ein Hauptfilm für die primäre Zielgruppe, ergänzende Segmente für sekundäre Gruppen.

Validierung der Zielgruppendefinition erfolgt durch Tests, Interviews und Nutzungsanalysen. Assumptions müssen durch Daten überprüft werden. Was Unternehmen über ihre Zielgruppe denken, stimmt oft nicht mit der Realität überein.

In einem Projekt für einen Softwareanbieter stellten wir fest, dass die angenommene Hauptzielgruppe (IT-Leiter) zwar Entscheidungsbefugnis hatte, aber die tatsächlichen Nutzer (Projektmanager) völlig andere Informationsbedürfnisse hatten. Zwei separate Erklärfilme für beide Gruppen verdoppelten die Conversion-Rate.

Evolutionäre Zielgruppenanpassung berücksichtigt, dass sich Zielgruppen und ihre Bedürfnisse ändern. Erfolgreiche Erklärfilme müssen regelmäßig überprüft und angepasst werden.

Die Zukunft gehört personalisierten Erklärfilmen, die sich automatisch an individuelle Präferenzen und Kontexte anpassen. KI-gestützte Zielgruppenanalyse wird granularere Segmentierung ermöglichen.

Strategische Vertiefung: Zielgruppen für Erklärvideos definieren

10. Marketing vs. Erklären: Klare Abgrenzung für bessere Ergebnisse

Die Verwechslung von Marketing und Erklären ist einer der häufigsten Gründe für ineffektive Videos. Während Marketing überzeugen und verkaufen will, zielt Erklären auf Verständnis und Befähigung ab. Diese fundamentale Unterscheidung bestimmt Inhalt, Stil und Erfolgsmessung.

Marketingfilme arbeiten mit emotionalen Triggern, Verknappung und Überzeugungstechniken. Sie wollen eine unmittelbare Reaktion auslösen und fokussieren auf Vorteile und USPs. Die Zielmetrik ist die Conversion-Rate.

Erklärfilme schaffen Verständnis durch Information, Struktur und Klarheit. Sie befähigen Zuschauer zu eigenen, informierten Entscheidungen. Die Zielmetrik ist der Wissenszuwachs und die Qualität nachgelagerter Entscheidungen.

Hybridansätze versuchen oft beide Ziele gleichzeitig zu erreichen und scheitern dabei an mangelndem Fokus. Ein Film kann nicht gleichzeitig optimal erklären UND verkaufen. Die Entscheidung für einen Schwerpunkt ist notwendig.

Unterschiede in der Umsetzung:

AspektErklärfilmMarketingfilmZielVerständnis schaffenHandlung auslösenFokusInformationEmotionStrukturDidaktischPersuasivStilTransparentÜberzeugendCTALogische FolgeVerkaufsdruckMetrikVerständnisConversion

Infobox: Das Paradox der Verkaufswirkung Erklärfilme, die nicht verkaufen wollen, verkaufen oft besser als aggressive Marketingfilme. Verständnis schafft Vertrauen, Vertrauen führt zu Kaufentscheidungen.

Positionierung im Sales Funnel bestimmt den optimalen Ansatz. Awareness-Phase erfordert andere Videos als Consideration- oder Decision-Phase. Erklärfilme funktionieren besonders gut in der mittleren Funnel-Phase, wo Interessenten Details benötigen.

Content-Marketing-Integration nutzt Erklärfilme als Vertrauensaufbau und Lead-Qualifizierung. Wertvolle Erklärungen ohne direkte Verkaufsabsicht generieren qualifiziertere Leads als aggressive Werbebotschaften.

Häufige Verwechslungsfehler:

- Erklärfilm mit aggressiver CTA überladen

- Marketingfilm mit zu vielen Details verwässern

- Zielkonflikte zwischen Verständnis und Verkauf ignorieren

- Falsche Erfolgsmessung für den jeweiligen Filmtyp

- Budgetverteilung ohne klare Zielsetzung

Strategische Komplementarität nutzt beide Formate in aufeinander abgestimmten Kampagnen. Erklärfilme schaffen Verständnis und Vertrauen, Marketingfilme aktivieren und konvertieren. Die Kombination ist stärker als jeder Film allein.

Messbarkeit unterschiedlicher Ziele erfordert verschiedene KPIs. Erklärfilme messen Engagement, Verständnis und Lead-Qualität. Marketingfilme messen Reach, Click-Through-Rate und direkte Conversions.

In einer Kampagne für einen B2B-Softwareanbieter kombinierten wir beide Ansätze: Ein 3-minütiger Erklärfilm generierte qualifizierte Leads durch Wissensvermittlung, ein 30-sekündiger Marketingfilm aktivierte diese Leads zur Demo-Buchung. Das Zusammenspiel steigerte die Conversion-Rate um 420% gegenüber isolierten Ansätzen.

Evolutionäre Beziehung zeigt sich darin, dass erfolgreiche Erklärfilme oft marketing-ähnliche Wirkungen erzielen, während erfolgreiche Marketingfilme erklärende Elemente integrieren. Die Grenzen verschwimmen, aber der Hauptfokus bleibt entscheidend.

Die Zukunft gehört intelligenten Content-Systemen, die automatisch zwischen erklärendem und verkaufendem Fokus wechseln, je nach Nutzerverhalten und Funnel-Position.

Detaillierte Abgrenzung: Unterschied Erklärfilm vs. Werbefilm

11. Einsatzkanäle und Distribution: Wo Erklärfilme ihre Wirkung entfalten

Die strategische Distribution von Erklärfilmen entscheidet maßgeblich über deren Erfolg. Jeder Kanal hat spezifische Eigenarten, Nutzererwartungen und technische Anforderungen, die bei der Produktion und Anpassung berücksichtigt werden müssen.

Website-Integration ist der klassische Einsatzbereich. Erklärfilme auf Landingpages können Conversion-Rates um 80% steigern, wenn sie strategisch platziert und optimiert sind. Above-the-fold-Platzierung funktioniert bei einfachen Produkten, below-the-fold bei komplexen Erklärungen.

Social Media Plattformen erfordern formatspezifische Anpassungen. LinkedIn bevorzugt professionelle, informative Inhalte, Instagram Stories fordern vertikale Formate, YouTube ermöglicht längere, detailliertere Erklärungen. Ein Film für alle Plattformen ist ein Film für keine Plattform.

E-Mail-Marketing nutzt Erklärfilme als Engagement-Booster und Komplexitätsreduzierer. Video-Thumbnails in E-Mails können Click-Through-Rates um 200-300% steigern. Autoplay ist kritisch zu handhaben – viele E-Mail-Clients blockieren es.

Messen und Events bieten einzigartige Möglichkeiten für Erklärfilme. Große Bildschirme, fokussierte Aufmerksamkeit und direkte Nachfragemöglichkeit schaffen optimale Bedingungen. Die Filme müssen jedoch ohne Ton funktionieren.

Optimale Kanäle für verschiedene Zielgruppen:

- B2B-Entscheider: LinkedIn, Fachportale, E-Mail-Newsletter

- Technische Zielgruppen: YouTube, Fachforen, Webinare

- Endkunden: Instagram, Facebook, TikTok, Retail-Websites

- Interne Kommunikation: Intranet, Schulungsplattformen, Teams-Kanäle

- Vertrieb: CRM-Integration, Sales-Präsentationen, Prospect-E-Mails

Infobox: Der Multi-Channel-Multiplikator Erklärfilme, die auf 3+ relevanten Kanälen konsistent eingesetzt werden, erzielen 5x höhere Gesamtwirkung als Single-Channel-Distributionen.

Technische Optimierung für verschiedene Kanäle umfasst Auflösung, Dateigröße, Untertitel und Mobile-Optimierung. 4K für YouTube, aber komprimierte Versionen für E-Mail-Anhänge. Automatische Untertitel für barrierefreie Zugänglichkeit.

SEO-Optimierung macht Erklärfilme auffindbar. Video-Sitemaps, structured Data, optimierte Thumbnails und Beschreibungen steigern die organische Reichweite. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine – diese Chance sollte genutzt werden.

Timing und Frequenz variieren nach Kanal und Zielgruppe. LinkedIn-Posts funktionieren dienstags und mittwochs, Instagram Stories abends und am Wochenende. B2B-Entscheider sind morgens aktiver, B2C-Zielgruppen abends.

Häufige Distributionsfehler:

- Ein-Format-für-alle-Kanäle-Ansatz

- Fehlende mobile Optimierung

- Ignorieren plattformspezifischer Best Practices

- Unkoordinierte Multi-Channel-Strategie

- Fehlende Erfolgsmessung je Kanal

Cross-Channel-Synergien entstehen durch koordinierte Kampagnen. Ein YouTube-Erklärfilm wird in LinkedIn-Posts geteilt, in E-Mail-Kampagnen eingebettet und auf der Website integriert. Jeder Touchpoint verstärkt die anderen.

Performance-Measurement muss kanalspezifisch erfolgen. YouTube-Views sagen nichts über Website-Conversions aus. Die Customer Journey verläuft über mehrere Kanäle – Attribution ist komplex aber notwendig.

In einem Multi-Channel-Projekt für einen Technologie-Anbieter verteilten wir einen Erklärfilm auf 8 verschiedene Kanäle mit jeweils angepassten Versionen. YouTube generierte Awareness, LinkedIn qualifizierte Leads, die Website konvertierte sie, und der Vertrieb nutzte den Film in persönlichen Gesprächen. Das integrierte Vorgehen steigerte die Marketing-ROI um 340%.

Emerging Channels wie TikTok, Clubhouse oder AR/VR-Plattformen erfordern neue Erklärfilm-Formate. Die Principles bleiben gleich, aber die Umsetzung muss sich anpassen.

Die Zukunft gehört omnichannel-optimierten Erklärfilmen, die sich automatisch an Kanal, Device und Kontext anpassen.

Channel-Strategien: Lebendige Formate vs. klassische Präsentationen

12. Erfolgsmessung und KPIs: Wie Sie die Wirkung objektiv bewerten

Die Messung von Erklärfilm-Erfolg ist komplexer als bei reinen Marketingvideos, da neben Reichweite und Conversions auch Verständnis und Wissenszuwachs relevant sind. Ohne die richtigen KPIs bleiben Optimierungspotentiale unentdeckt und Investitionen unjustiert.

Engagement-Metriken zeigen, wie intensiv sich Zuschauer mit dem Inhalt beschäftigen. View-Duration, Completion-Rate und Replay-Rate sind aussagekräftiger als pure View-Zahlen. Ein 2-Minuten-Film mit 80% Average-View-Duration ist erfolgreicher als ein 30-Sekunden-Film mit 40%.

Verständnis-Indikatoren messen den eigentlichen Zweck von Erklärfilmen. Direktes Feedback durch Umfragen, indirekte Signale durch qualifiziertere Leads oder reduzierte Support-Anfragen zeigen, ob die Erklärung funktioniert hat.

Conversion-Qualität ist wichtiger als Conversion-Quantität. Erklärfilme sollten qualifiziertere Leads generieren, auch wenn die absolute Zahl geringer ist. Ein Lead, der das Produkt versteht, hat höhere Abschlusswahrscheinlichkeit und geringere Abbruchrate.

Primäre KPIs für Erklärfilme:

- Completion Rate: Prozent der Zuschauer, die den Film komplett sehen

- Engagement Time: Durchschnittliche Verweildauer pro Zuschauer

- Lead Quality Score: Bewertung der durch den Film generierten Leads

- Support Ticket Reduction: Weniger Anfragen durch besseres Verständnis

- Sales Cycle Length: Kürzere Verkaufszyklen durch vorinformierte Kunden

Sekundäre KPIs für Optimierung:

- Click-Through-Rate auf nachgelagerte Inhalte

- Social Sharing und organische Verbreitung

- Brand Recall und Awareness-Steigerung

- Customer Lifetime Value der video-generierten Kunden

- Net Promoter Score nach Video-Konsumption

Infobox: Die 50%-Regel Wenn weniger als 50% der Zuschauer einen Erklärfilm komplett ansehen, liegt ein strukturelles Problem vor – zu lang, zu komplex oder falscher Fokus.

A/B-Testing verschiedener Versionen identifiziert Optimierungspotentiale. Verschiedene Intros, CTAs, Längen oder Stile werden gegeneinander getestet. Schon kleine Änderungen können erhebliche Wirkungsunterschiede bewirken.

Attribution und Customer Journey verfolgen die Rolle von Erklärfilmen im Verkaufsprozess. Viele Conversions sind nicht direkt, sondern erfolgen nach mehreren Touchpoints. Multi-Touch-Attribution zeigt den wahren Beitrag.

Häufige Messfehler:

- Fokus auf Vanity-Metrics (Views) statt Business-Metrics

- Fehlende Segmentierung nach Zielgruppen und Kanälen

- Zu kurze Messzeiträume für aussagekräftige Daten

- Ignorieren qualitativer Rückmeldungen

- Fehlende Baseline-Messung vor Video-Einsatz

Benchmarking hilft bei der Einordnung der Performance. Branchenspezifische Benchmarks für Completion-Rates, Engagement und Conversions schaffen realistische Erwartungen und Ziele.

ROI-Berechnung für Erklärfilme berücksichtigt direkte und indirekte Effekte. Produktionskosten vs. eingesparte Support-Zeit, vs. verkürzte Sales-Zyklen, vs. höhere Conversion-Rates. Der ROI ist oft höher als zunächst sichtbar.

Langzeit-Tracking zeigt die nachhaltige Wirkung von Erklärfilmen. Während Werbefilme schnell an Wirkung verlieren, können gute Erklärfilme über Jahre hinweg Wert generieren. Evergreen-Content amortisiert sich über längere Zeiträume.

In einem ROI-Tracking für einen SaaS-Anbieter konnten wir nachweisen, dass ein €15.000-Erklärfilm über 18 Monate €180.000 Mehrwert generierte: 40% weniger Support-Tickets, 25% kürzere Sales-Zyklen und 60% höhere Trial-to-Paid-Conversion. Der ROI betrug 1:12.

Predictive Analytics nutzen historische Video-Performance zur Vorhersage zukünftiger Erfolge. Machine Learning identifiziert Muster in erfolgreichen Erklärfilmen und optimiert künftige Produktionen.

Die Zukunft gehört real-time Optimierung: Erklärfilme, die sich basierend auf Live-Performance automatisch anpassen und verbessern.

Erfolgs-Beispiele: Globale Erklärfilm-Champions

Fazit: Erklärfilme als strategisches Kommunikationsinstrument

Erklärfilme sind mehr als bewegte Präsentationen oder animierte Broschüren. Sie sind strategische Kommunikationsinstrumente, die komplexe Sachverhalte in verständliche, aktivierende Botschaften verwandeln. Ihre Macht liegt nicht in der Technologie, sondern in der Methodik: der systematischen Reduktion von Komplexität ohne Verlust der Substanz.

Die erfolgreichsten Unternehmen unserer Zeit – von Apple bis Tesla – haben eine Gemeinsamkeit: Sie können ihre komplexesten Innovationen so erklären, dass sie jeder versteht. Diese Fähigkeit ist kein Zufall, sondern das Resultat strategischer Kommunikation, bei der Erklärfilme eine zentrale Rolle spielen.

Die Entscheidung ist nicht, ob Sie Erklärfilme brauchen – sondern wie schnell Sie beginnen, sie strategisch einzusetzen. Während Sie überlegen, optimieren Ihre Konkurrenten bereits ihre Video-Kommunikation und gewinnen Marktanteile durch bessere Verständlichkeit.

Starten Sie systematisch. Messen Sie konsequent. Optimieren Sie kontinuierlich. Der beste Erklärfilm ist der, der produziert, getestet und verbessert wird – nicht der, der perfekt geplant, aber nie umgesetzt wird.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Die Technologie ist ausgereift, die Zielgruppen sind bereit, und die Konkurrenz hat noch nicht alle Potentiale erkannt. Nutzen Sie diesen Vorsprung für strategische Kommunikation, die wirklich erklärt – und dadurch verkauft.