Dein Marketing feiert gerade den Launch einer neuen Kampagne. Zwei Stockwerke tiefer erfährt der Vertrieb davon – drei Tage später, per Zufall, in der Kaffeeküche. Und die Produktentwicklung? Die hat währenddessen Features gebaut, die keiner der beiden Bereiche je angefragt hat. Willkommen im Silo-Alltag deutscher Unternehmen, wo Abteilungen wie Inseln funktionieren und sich wundern, warum die große Unternehmensstrategie irgendwie... nicht zündet.

Abteilungsübergreifende Kommunikation fördern – das klingt nach einem weiteren Buzzword aus der HR-Abteilung. Ist es aber nicht. Es ist der Unterschied zwischen Unternehmen, die sich ständig selbst im Weg stehen, und solchen, die tatsächlich vorankommen. Zwischen Teams, die Energie in interne Kämpfe stecken, und solchen, die gemeinsam Probleme lösen.

Die Frage ist nur: Wie schafft man das, ohne dass sich alle nur noch in endlosen Abstimmungsrunden verlieren?

Warum Abteilungen überhaupt aneinander vorbeireden

Silos entstehen nicht aus Boshaftigkeit. Sie entstehen, weil jede Abteilung ihre eigenen Ziele hat, ihre eigene Sprache spricht, ihre eigenen KPIs verfolgt. Marketing misst Impressions und Engagement, Vertrieb zählt Abschlüsse, IT kümmert sich um Uptime und Support-Tickets. Logisch, dass da unterschiedliche Welten aufeinanderprallen.

Dazu kommt: Je größer das Unternehmen, desto stärker die Tendenz zur Abschottung. Teams bauen ihre eigenen Prozesse, ihre eigenen Tools, ihre eigenen kleinen Königreiche. Und plötzlich weiß die linke Hand nicht mehr, was die rechte tut. Noch schlimmer – sie interessiert sich auch nicht mehr dafür.

Die ersten Warnsignale? Wenn Projekte mehrfach anlaufen, weil keiner wusste, dass die andere Abteilung schon dran war. Wenn wichtige Informationen in E-Mail-Ketten versickern. Wenn auf Meetings immer dieselbe Frage kommt: "Warum hat uns das keiner gesagt?"

Barrieren erkennen ist der erste Schritt

Die Überwindung von Silodenken erfordert mehr als gute Absichten – es braucht strukturelle Hebel, wie HRM.de in einer praxisnahen Analyse herausarbeitet. Bevor du abteilungsübergreifende Kommunikation fördern kannst, musst du verstehen, wo genau es hakt. Und nein, die Antwort ist selten: "Die anderen wollen einfach nicht." Meistens liegen die Gründe tiefer.

Strukturelle Barrieren sind der offensichtlichste Faktor. Wenn Teams in verschiedenen Gebäuden sitzen, unterschiedliche Arbeitszeiten haben oder komplett unterschiedliche Software nutzen, wird Austausch zur Hürde. Remote Work hat das teilweise verstärkt – plötzlich sieht man Kolleginnen aus anderen Abteilungen überhaupt nicht mehr.

Dann gibt's kulturelle Barrieren. Manche Abteilungen haben eine komplett andere Arbeitsweise. Entwickler wollen in Ruhe coden, Marketing braucht schnelle Entscheidungen, Finance denkt in Quartalen. Diese unterschiedlichen Rhythmen kollidieren oft. Und wenn dann noch unausgesprochene Hierarchien dazukommen – "wir sind wichtiger als die" – wird's richtig zäh.

Psychologische Faktoren spielen auch rein. Menschen bleiben gern in ihrer Komfortzone. Der eigene Bereich ist vertraut, die Kollegen kennt man, die Abläufe sitzen. Warum sollte man sich also die Mühe machen, mit anderen Abteilungen zu kooperieren? Besonders wenn frühere Versuche gescheitert sind oder man schlechte Erfahrungen gemacht hat.

Um diese Barrieren zu identifizieren, hilft manchmal eine simple anonyme Umfrage. Oder noch besser: Gespräche. Nicht in großen Runden, sondern Einzelgespräche mit Leuten aus verschiedenen Ebenen. Was nervt sie? Wo fehlen Infos? Was würden sie ändern, wenn sie könnten?

Die richtigen Plattformen und Tools einsetzen

Okay, Tools allein lösen keine Kommunikationsprobleme. Aber die falschen Tools können definitiv welche schaffen. Wenn jede Abteilung ihr eigenes System nutzt – Marketing in Asana, IT in Jira, Vertrieb in Salesforce – entsteht ein Tool-Chaos, das niemand überblicken kann.

Die Lösung ist nicht, alles auf eine einzige Plattform zu zwingen. Das klappt eh nicht, weil verschiedene Teams unterschiedliche Anforderungen haben. Sondern: gemeinsame Knotenpunkte schaffen. Ein zentrales Intranet, wo wichtige Updates landen. Ein Slack- oder Teams-Kanal, der abteilungsübergreifend ist. Oder regelmäßige digitale Townhalls, wo alle auf dem gleichen Stand sind.

Collaboration-Tools wie Notion, Confluence oder Microsoft Teams können helfen – wenn sie richtig eingesetzt werden. Nicht als weitere Informationsfriedhöfe, sondern als lebendige Arbeitsräume. Mit klaren Verantwortlichkeiten, aktuellen Inhalten und einer Struktur, die auch für Außenstehende verständlich ist.

Wichtig dabei: Die Tools müssen niedrigschwellig sein. Wenn man erst drei Schulungen braucht, um ein Update zu posten, nutzt's keiner. Und es muss klar sein, wofür welches Tool da ist. Sonst landen dieselben Infos auf fünf verschiedenen Kanälen – oder nirgendwo.

Apropos Meetings... ja, die braucht's auch. Aber bitte nicht als Selbstzweck. Regelmäßige Sync-Meetings zwischen Abteilungsleitern können extrem wertvoll sein – wenn sie gut moderiert sind, eine klare Agenda haben und tatsächlich zu Entscheidungen führen. Eine Stunde alle zwei Wochen, in der die wichtigsten Themen besprochen und Abhängigkeiten geklärt werden, kann Wochen an Missverständnissen sparen.

Gemeinsame Ziele definieren – gegen das Silodenken

Unternehmen, die agil arbeiten, sind bis zu 10-mal schneller und dreimal wahrscheinlicher, zu den Top-Performern zu gehören – ein Befund, den McKinsey in einer Studie zu agilen Organisationen dokumentiert. Hier wird's strategisch. Solange jede Abteilung nur ihre eigenen Kennzahlen im Blick hat, wird echte Zusammenarbeit schwierig bleiben. Marketing will Leads, Vertrieb will Qualität, Kundenservice will weniger Beschwerden – und alle ziehen in verschiedene Richtungen.

Abteilungsübergreifende Kommunikation fördern funktioniert deutlich besser, wenn es gemeinsame Ziele gibt. Nicht als oberflächliches "wir wollen alle Umsatz steigern", sondern konkret. Zum Beispiel: Die Customer Journey soll sich um 20 Prozent verbessern – gemessen an konkreten Touchpoints, für die Marketing, Vertrieb und Service gemeinsam verantwortlich sind.

Solche übergeordneten OKRs (Objectives and Key Results) zwingen Teams dazu, miteinander zu sprechen. Weil sie merken: Ohne die anderen komm ich nicht ans Ziel. Das verändert die Dynamik komplett. Plötzlich ist die andere Abteilung nicht mehr Konkurrenz um Budgets, sondern Partner auf dem Weg zum Erfolg.

Die Kunst dabei ist, Ziele zu finden, die wirklich alle betreffen. Nicht nur schöne Formulierungen, sondern messbare Ergebnisse. Und dann auch die entsprechenden Anreize zu setzen. Wenn Bonuszahlungen weiterhin nur an Abteilungszielen hängen, wird sich niemand für die übergeordneten Themen interessieren.

Transparenz hilft auch. Wenn alle sehen können, woran andere Abteilungen gerade arbeiten und wo sie stehen, entstehen automatisch Berührungspunkte. Dashboards, die nicht nur für die Geschäftsführung, sondern für alle zugänglich sind, schaffen ein gemeinsames Verständnis für die Unternehmenssituation. Und oft auch für die Herausforderungen der anderen Teams.

Führungskräfte als Brückenbauer

Ohne Commitment von oben wird jede Initiative versanden. Führungskräfte sind die entscheidenden Vermittler zwischen Teams – im Guten wie im Schlechten. Wenn die Abteilungsleiter selbst in Silos denken, werden's die Teams auch tun.

Die Rolle von Führung ist hier weniger das klassische "Ansagen", sondern eher moderieren, vernetzen, Brücken bauen. Gute Führungskräfte stellen aktiv Verbindungen her. Sie bringen Leute zusammen, die zusammen arbeiten sollten. Sie sorgen dafür, dass wichtige Infos auch wirklich weitergegeben werden.

Das bedeutet auch: Vorleben. Wenn die Geschäftsführung nur mit ihren direkten Reports spricht und sich nie für andere Bereiche interessiert, setzt das ein Signal. Wenn sie aber aktiv über Abteilungsgrenzen hinweg kommuniziert, zeigt das: Das ist hier erwünscht und wichtig.

Manche Unternehmen setzen bewusst auf sogenannte Liaison-Rollen – Leute, die zwischen Abteilungen vermitteln und dafür sorgen, dass der Informationsfluss klappt. Das können Product Owner sein, Projektmanager oder speziell dafür geschaffene Positionen. Die Idee: Jemand, der beide Welten versteht und übersetzen kann.

Führungskräfte müssen aber auch Konflikte aushalten und moderieren können. Denn klar, wenn Abteilungen enger zusammenarbeiten, prallen manchmal Interessen aufeinander. Dann braucht's jemanden, der nicht wegschaut, sondern diese Spannungen konstruktiv nutzt. Aus Reibung kann Innovation entstehen – wenn man sie nicht unter den Teppich kehrt.

Formate für echten Wissensaustausch etablieren

Okay, Tools und Ziele sind wichtig. Aber manchmal braucht's einfach Räume, wo Menschen sich begegnen und austauschen können. Nicht in formalen Meetings, sondern in Formaten, die Lernen und Verstehen ermöglichen.

Brown-Bag-Sessions sind ein Klassiker. Mittagspause, jemand präsentiert ein Thema aus seinem Bereich, alle anderen hören zu und stellen Fragen. Klingt simpel, ist aber effektiv. Plötzlich verstehen Kollegen aus anderen Abteilungen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden oder wie andere Bereiche arbeiten.

Projekt-Reviews nach Abschluss größerer Vorhaben helfen auch. Nicht als Schuldzuweisungsrunde, sondern als ehrliche Reflexion: Was lief gut? Was nicht? Was haben wir gelernt? Wenn solche Reviews crossfunktional sind, profitieren alle Beteiligten – und auch die, die beim nächsten Projekt dabei sind.

Interne Talks oder TED-Style-Präsentationen können Wissen auf unterhaltsame Weise teilen. Menschen sprechen über ihre Expertise, über gescheiterte Projekte, über neue Trends in ihrem Feld. Das schafft nicht nur Verständnis, sondern auch Respekt für die Arbeit der anderen.

Manche Unternehmen organisieren auch bewusst informelle Formate. Team-Lunches, bei denen verschiedene Abteilungen zusammenkommen. After-Work-Events. Oder sogar gemeinsame Freiwilligen-Aktionen. Klingt nach Teambuilding-Klischee, aber es funktioniert. Weil Menschen miteinander reden, wenn sie nicht am Schreibtisch sitzen und über Deliverables verhandeln müssen.

Wichtig bei all diesen Formaten: Sie müssen regelmäßig stattfinden und dürfen nicht als Pflichtveranstaltung rüberkommen. Sobald etwas zur lästigen Verpflichtung wird, ist der Mehrwert weg.

Transparenz schafft Vertrauen

Viele Kommunikationsprobleme zwischen Abteilungen basieren auf Misstrauen. "Die wissen nicht, was sie tun." "Die verstehen unsere Herausforderungen nicht." "Die kriegen mehr Budget als wir, aber liefern weniger." Solche Narrative entstehen, wenn Transparenz fehlt.

Abteilungsübergreifende Kommunikation fördern heißt auch: Offenlegen, was läuft. Nicht in endlosen Status-Reports, sondern in zugänglicher, verständlicher Form. Wenn Marketing transparent macht, warum eine Kampagne verschoben wurde, können andere Abteilungen das nachvollziehen. Wenn IT erklärt, warum ein Feature länger dauert, entsteht Verständnis statt Frust.

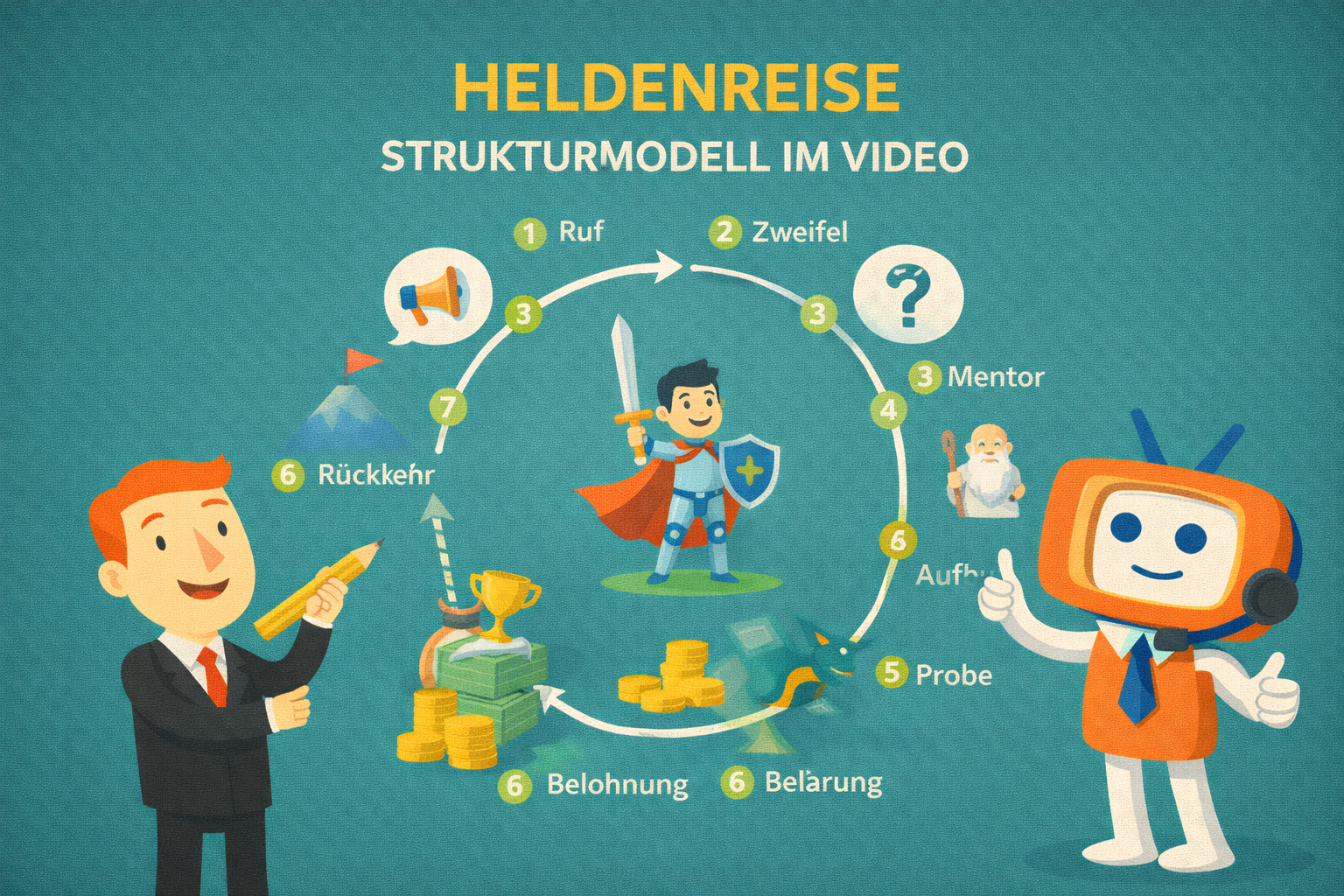

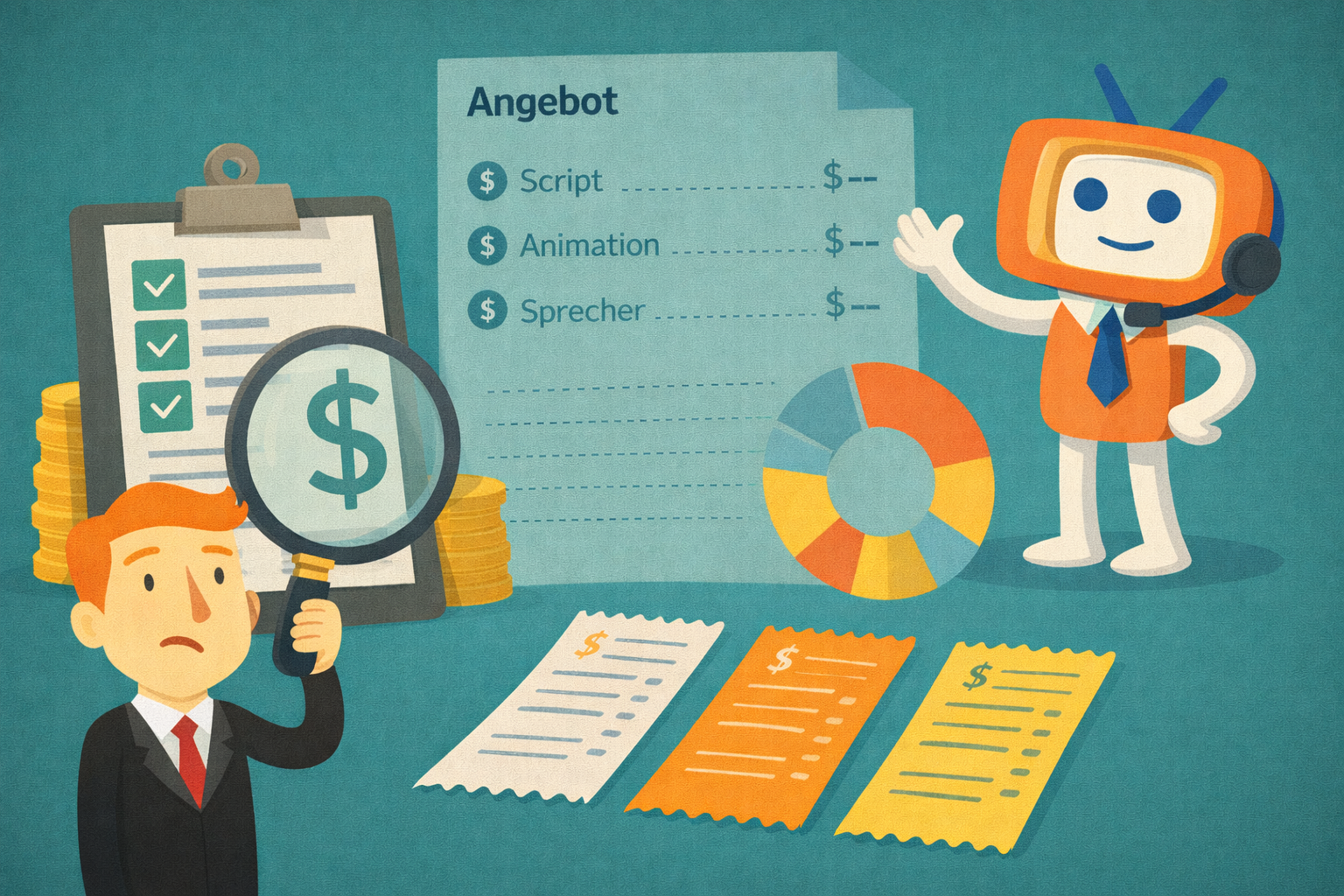

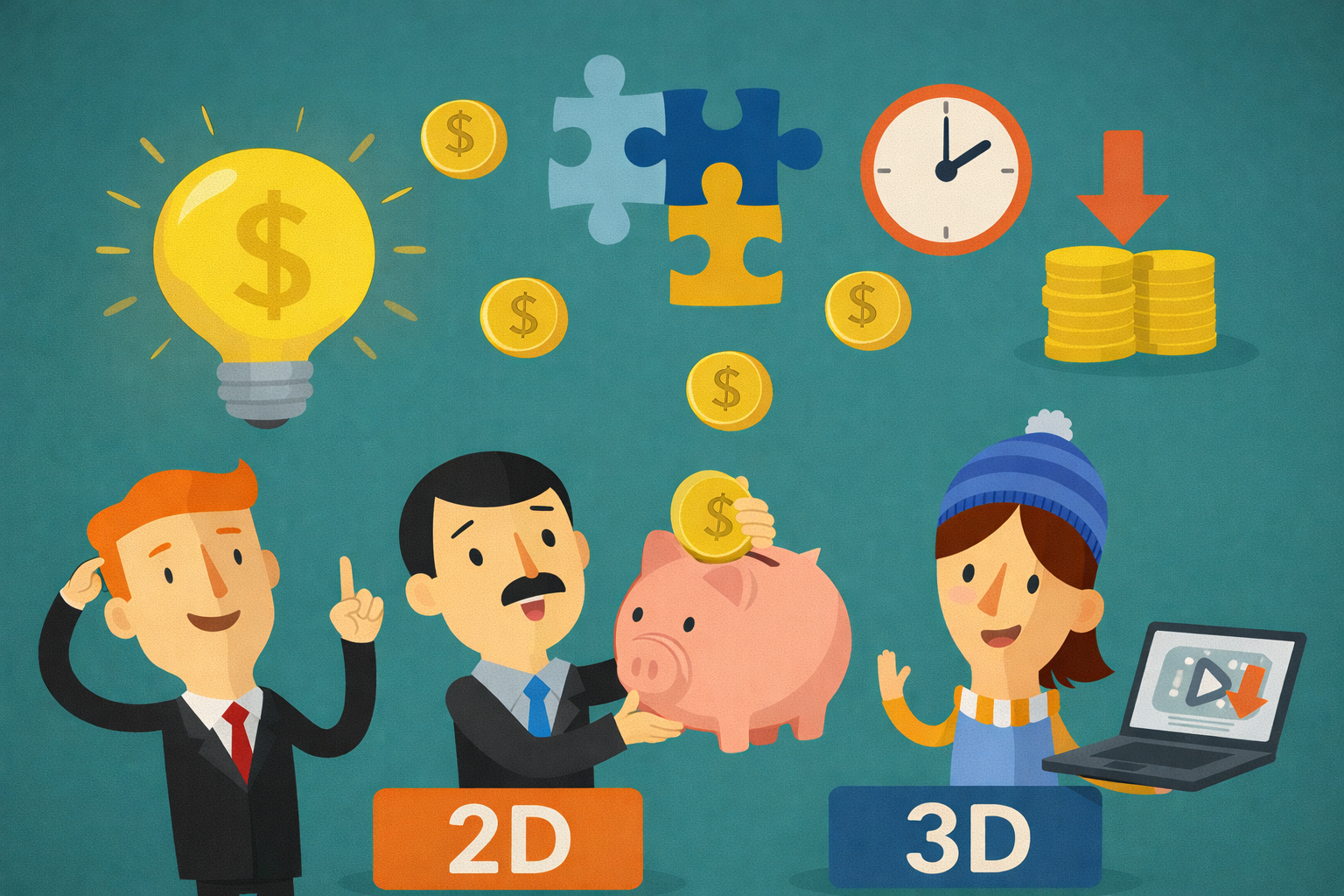

Erklärvideos können dabei übrigens eine überraschend effektive Rolle spielen. Komplexe Prozesse oder Strategien lassen sich visuell oft besser vermitteln als in langen E-Mails. Ein kurzes Video, das erklärt, wie der neue Produktentwicklungsprozess funktioniert, erreicht mehr Menschen als ein 20-seitiges Dokument, das eh keiner liest.

Transparenz bedeutet auch: Fehler zugeben dürfen. Wenn eine Abteilung einen Fehler macht und das offen kommuniziert, schafft das Vertrauen. Alle wissen: Hier wird ehrlich gearbeitet. Wenn stattdessen Fehler vertuscht oder auf andere geschoben werden, entsteht eine toxische Kultur, in der jeder nur noch seinen eigenen Bereich schützt.

Regelmäßige All-Hands-Meetings, in denen die Geschäftsführung über Zahlen, Herausforderungen und Entscheidungen spricht, sind ein weiterer Baustein. Wenn alle dasselbe hören, entstehen weniger Gerüchte und Spekulationen. Und wenn Fragen erlaubt sind – echte Fragen, auch kritische – zeigt das: Hier wird Kommunikation ernst genommen.

Methodisch Verständnis aufbauen

Verstehen kommt nicht von selbst. Manchmal muss man Leute buchstäblich in die Schuhe der anderen stecken. Job-Rotation ist eine Möglichkeit. Ein Marketing-Manager verbringt einen Monat im Vertrieb, eine Entwicklerin arbeitet zwei Wochen im Kundenservice mit. Das öffnet Augen.

Klar, das ist nicht immer praktikabel. Aber selbst kürzere Shadowing-Tage können viel bewirken. Jemand aus Finance sitzt einen Tag neben jemandem aus der Produktion und schaut zu. Plötzlich werden abstrakte Zahlen zu konkreten Prozessen und Menschen.

Crossfunktionale Projekte sind der nachhaltigere Weg. Wenn Teams aus verschiedenen Abteilungen gemeinsam an einem Projekt arbeiten müssen, lernen sie zwangsläufig, miteinander umzugehen. Sie verstehen die Perspektive der anderen, erleben deren Arbeitsweise, müssen Kompromisse finden.

Solche Projekte brauchen allerdings gutes Setup. Ein klares Ziel, definierte Rollen, ausreichend Zeit und Ressourcen. Sonst enden sie in Frust statt in Fortschritt. Und es hilft, wenn solche Projekte auch tatsächlich priorisiert werden – nicht als "nice to have" neben dem Tagesgeschäft, sondern als wichtige strategische Initiative.

Ein anderer Ansatz: Reverse Mentoring. Jüngere oder fachfremde Kollegen bringen Senior-Führungskräften bei, wie bestimmte Tools funktionieren oder wie die jüngere Generation denkt. Das durchbricht Hierarchien und schafft ungewöhnliche Lernmomente.

Feedbackprozesse richtig gestalten

Feedback zwischen Abteilungen läuft oft schief. Entweder es wird gar nicht gegeben – weil man ja nicht zuständig ist. Oder es kommt als Vorwurf rüber – "ihr habt schon wieder..." Das hilft niemandem.

Strukturierte Feedbackprozesse können das ändern. Zum Beispiel nach Projektabschluss: Jede beteiligte Abteilung gibt strukturiertes Feedback zu den anderen. Was lief gut in der Zusammenarbeit? Was könnte besser laufen? Konkret, konstruktiv, lösungsorientiert.

Wichtig dabei: Psychologische Sicherheit. Menschen müssen sich trauen, ehrliches Feedback zu geben, ohne Angst vor Konsequenzen haben zu müssen. Das braucht eine Kultur, die Feedback als Geschenk versteht, nicht als Angriff.

Regelmäßige Retrospektiven – bekannt aus agilen Methoden – können auch abteilungsübergreifend funktionieren. Alle paar Monate zusammenkommen und reflektieren: Wie läuft unsere Zusammenarbeit? Was sollten wir beibehalten? Was ändern? Was ausprobieren?

Und manchmal hilft auch externe Moderation. Jemand von außen, der keine Agenda hat und neutral durch solche Gespräche führt, kann Dinge ansprechen, die intern zu heikel wären. Gerade wenn es schon verhärtete Fronten gibt.

Die kulturellen und psychologischen Faktoren

Am Ende ist abteilungsübergreifende Kommunikation fördern eine Kulturfrage. Alle Tools und Prozesse der Welt helfen nicht, wenn die Unternehmenskultur Zusammenarbeit nicht wertschätzt oder sogar bestraft.

Manche Organisationen belohnen explizit kompetitives Verhalten. Abteilungen werden gegeneinander ausgespielt, um "die Besten zu motivieren". Das mag kurzfristig funktionieren, langfristig schafft es eine Kultur des Misstrauens. Warum sollte ich der anderen Abteilung helfen, wenn die mein Konkurrent um Budgets und Anerkennung ist?

Psychologisch gesehen suchen Menschen nach Zugehörigkeit. Wenn die eigene Abteilung die einzige Ingroup ist, werden alle anderen zu Outgroups. Das ist menschlich, aber geschäftsschädlich. Unternehmen müssen größere Identitäten schaffen – nicht nur "wir im Marketing", sondern "wir als Unternehmen".

Rituale und Symbole spielen dabei eine Rolle. Gemeinsame Erfolge feiern. Crossfunktionale Auszeichnungen verleihen. Geschichten erzählen über gelungene Zusammenarbeit zwischen Bereichen. Das klingt soft, ist aber wirksam.

Auch die Fehlerkultur ist entscheidend. Wenn Fehler immer zu Schuldzuweisungen führen, wird niemand riskieren, mit anderen Abteilungen zu experimentieren. Wenn Fehler aber als Lernchance gesehen werden, entsteht Raum für echte Kollaboration.

Erfolg messbar machen

Und wie weißt du jetzt, ob das alles funktioniert? Abteilungsübergreifende Kommunikation ist schwer messbar, klar. Aber nicht unmöglich.

Quantitative Indikatoren können helfen. Wie oft nutzen Mitarbeiter crossfunktionale Kommunikationskanäle? Wie viele gemeinsame Projekte gibt es? Wie hat sich die Zeit zwischen Anfrage und Lieferung zwischen Abteilungen entwickelt? Solche Daten zeigen Trends.

Qualitative Indikatoren sind mindestens genauso wichtig. Regelmäßige Mitarbeiterbefragungen zur Zusammenarbeit. Wie zufrieden sind Teams mit der Kommunikation zu anderen Bereichen? Fühlen sie sich informiert? Verstehen sie, was andere Abteilungen tun?

Business-Impact ist der ultimative Maßstab. Werden Projekte schneller umgesetzt? Gibt es weniger Doppelarbeit? Sind Kunden zufriedener, weil Touchpoints besser abgestimmt sind? Steigt die Innovation, weil mehr Perspektiven zusammenkommen?

Wichtig: Nicht zu früh aufgeben. Kulturwandel braucht Zeit. Die ersten drei Monate nach einer Initiative sind oft holprig. Erst nach sechs bis zwölf Monaten zeigt sich, ob neue Gewohnheiten wirklich greifen.

Und manchmal hilft es, kleine Erfolge zu feiern. Das erste gelungene crossfunktionale Projekt. Die erste Brown-Bag-Session, die richtig gut ankam. Der Moment, wo zwei Abteilungen von sich aus aufeinander zugingen. Diese Momente sind Signale: Es bewegt sich was.

Der Weg von isolierten Abteilungsinseln zu einer vernetzten Organisation ist kein Sprint. Es ist ein Marathon mit vielen kleinen Schritten. Manche davon werden sich falsch anfühlen, andere werden scheitern. Aber jeder Versuch, Brücken zu bauen statt Mauern zu verstärken, ist ein Gewinn.

Weil am Ende die Unternehmen gewinnen, die ihre interne Energie nutzen statt sie in Reibungsverlusten zu verschwenden. Die verstanden haben: Die größte Konkurrenz sitzt nicht im Nachbarbüro. Sie sitzt draußen am Markt. Und gegen die kämpft man besser gemeinsam.